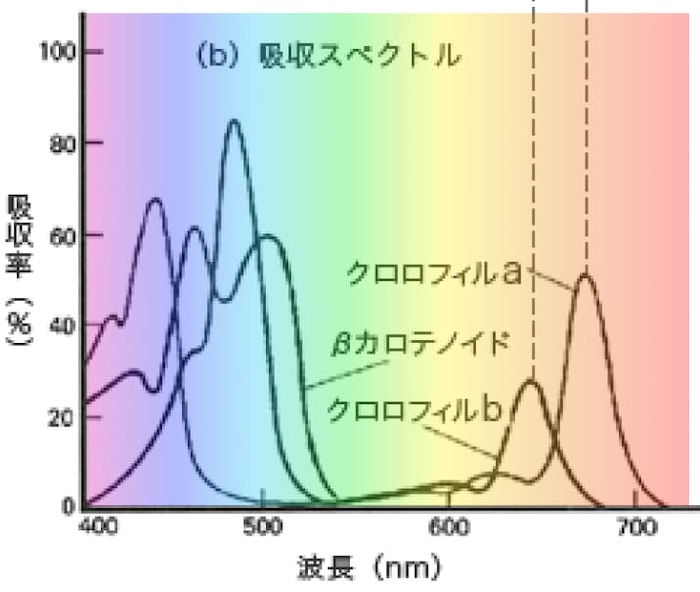

クロロフィルは葉緑素とも呼ばれ、植物、藻類に含まれる緑色の天然色素で、光合成に不可欠な成分です。クロロフィルにはいくつか種類がありますが、クロロフィルaとクロロフィルbが最も一般的です。クロロフィルaは光エネルギーを化学エネルギーに変換する主な色素で、クロロフィルbは吸収した光をクロロフィルaに伝送する補助的な役割をする色素です。クロロフィルbはクロロフィルaが吸収しにくい青色光の範囲の波長を吸収できるため、光合成で利用できる光の範囲を広げることができ、光合成の効率を高めることできます。

クロロフィル測定とは?

さまざまな測定手法と分光器での測定方法を解説

2024.03.07 |

クロロフィルは光合成に不可欠な色素であり、地球上の生物にとって重要な役割を果たしています。このクロロフィルは植物の健康状態や水質の状態を評価する指標として用いられるため、クロロフィルを正しく測定することで大気や土壌、水質の汚染への対策を考える一歩となります。

この記事ではクロロフィルの基本知識から具体的な測定手法について解説していきます。

クロロフィルとは

引用:「シーシーエス株式会社:第13回 草や木の葉はなぜ緑色なの?(一部改変)」(最終閲覧日:2024/3/6)

光合成におけるクロロフィルの役割

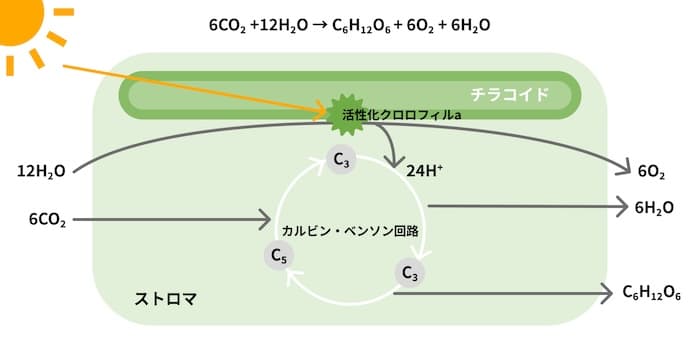

光合成は二酸化炭素(CO2)と水(H2O)からデンプンやショ糖などの糖類と酸素(O2)を生成する化学反応です。光合成においてクロロフィルは光化学系の反応を促進する重要な役割を果たします。

光合成は葉緑体のチラコイド内での反応とストロマ内での反応の大きく2つに分けられますが、クロロフィルは自身が含まれる葉緑体のチラコイド内で起こる光化学系の反応を促進します。まず、太陽からの光エネルギーを吸収することにより、クロロフィルaやクロロフィルbなどの光合成色素は全て活性化クロロフィルaとなります。水(H2O)が活性化クロロフィルaと反応することで、酸素(O2)と水素(H+)に分解されます。さらにこの後、ストロマ内でカルビン・ベンソン回路においてCO2から生成された有機化合物と結合して、最終的に糖類を生成します。

ここまでのまとめ

クロロフィルは二酸化炭素と水を使用して糖類と酸素を生成する光合成において必要不可欠。クロロフィルは光合成の過程で太陽光のエネルギーを化学エネルギーに変換する重要な役割を果たしている。

クロロフィル測定でわかること

クロロフィルの測定は、植物の健康状態を評価する上で非常に有用な手段です。植物の光合成能力はクロロフィルの量に直接関係しています。そのため、クロロフィルの量が多ければ多いほど、より効率的にエネルギーを取り込むことができます。窒素や水分が不足している環境では、クロロフィルがうまく合成できないため葉の色は黄色く変わり、光合成効率が低下し、結果として植物の成長や生産性に悪影響を及ぼします。

特に農業においては、クロロフィル測定に基づく肥料管理を行うことで、作物に必要な栄養素を適切に管理し、無駄な肥料使用を避けることが可能になります。近年の化学肥料の高騰やその使用による環境汚染は現代農業が直面する大きな課題です。クロロフィル測定を通じて作物の栄養状態を正確に把握することで、必要最小限の肥料で最大の効果を得ることができるようになり、農業経営におけるコスト削減と同時に地下水や河川への汚染リスクも低減できます。

クロロフィルの管理

クロロフィルは植物の成長と健康に重要な役割を果たしているため、特に農業においてはクロロフィル量を増やすなど、クロロフィル量を適切に管理することは、作物の生産性を高めるための鍵となります。クロロフィルを効果的に管理するための手法には以下のようなものがあります。

- 適切な肥料管理

クロロフィルの合成には窒素が必要ですが、リン、カリウム、マグネシウムなど他の栄養素も重要です。これらをバランス良く供給することが求められます。 - 光環境の最適化

光の強さや質はクロロフィル合成に影響を与えるため、日照管理により光合成効率を向上させます。過剰な直射日光は遮光ネットで調整し、光不足時は人工光源で補います。 - 土壌のpH管理

理想的なpH範囲は5.5から7.5で、この範囲内に保つことで植物の栄養素吸収を効率化します。酸性土壌は石灰で、アルカリ性土壌は硫黄で調整します。

ここまでのまとめ

クロロフィル測定は植物の健康状態を評価するために有効な手段。窒素や水分不足ではクロロフィルの合成がうまくいかずクロロフィル量が低下し葉が黄色くなり、光合成効率も低下してしまう。

クロロフィルの測定手法

ここからは具体的なクロロフィルの測定の手法をいくつかご紹介します。それぞれの手法には特徴があり、場面に応じて使い分けることが重要です。

- 分光光度法

破壊的な手法であり、植物の一部を採取して化学的にクロロフィルを抽出し、その濃度を測定します。この方法は非常に正確で、クロロフィルaとbの濃度を別々に測定できる点が強みです。しかし、サンプルの準備と分析に時間がかかり、コストも高いことがデメリットとして挙げられます。 - 葉緑素メーターを使用した測定

葉緑素メーターは、葉を傷つけることなく迅速にクロロフィルの含有量を測定する非破壊的な手法です。機器を葉の上に置き、特定の波長の光を通して葉の色を分析します。測定値は、クロロフィルの相対的な濃度を示す指標として使用され、濃度計算には特定のキャリブレーションカーブが必要になる場合があります。フィールドですぐに測定値を得られるため便利ですが、装置の初期コストは高い場合があります。 - 蛍光法

蛍光法は非破壊的な手法で、植物が光合成の過程で発する蛍光を測定し、その強度からクロロフィルの濃度を推定します。この方法は精度は高く、研究や詳細な分析に適していますが、高価な装置が必要であるため、コストが高くなります。 - リモートセンシング技術

大規模な農地を対象とした非破壊的な測定手法です。衛星やドローンを用いて植生指数を測定し、クロロフィル含有量の推定値を得られます。この技術は、植生指数(NDVIなど)を計算し、植物の健康状態やクロロフィル濃度の変化を監視するために使用されます。広範囲を迅速にカバーできる利点がありますが、精度は地上での直接測定に比べて低くなります。また、高度な技術や装置の導入に伴う初期投資が必要です。 - 画像解析法

画像解析ソフトウェアを用いて画像を分析することで、植物のクロロフィル含有量を推定する非破壊的な方法です。特定の色相、彩度、明度のデータを分析することで、クロロフィル濃度の相対的な推定値を計算することができます。撮影条件や分析アルゴリズムの質に大きく依存しますが、適切な条件下では迅速かつコスト効率良く植物の健康状態を評価することが可能ですが、精度は他の専門的な手法に比べて劣ります。

ここまでのまとめ

- 分光光度法は最も正確な測定が可能だが、破壊的で時間とコストがかかるため、限られたサンプルでの使用に適している。

- 葉緑素メーターはすぐに結果が出るためフィールドでの測定に適しているが、相対的な濃度しか得られない。

- 蛍光法は非破壊的であり、クロロフィルの活性状態がわかるが、専門的な装置が必要。

- リモートセンシング技術と画像解析法は広範囲の植物群に対して迅速にデータを収集できるため、大規模な農地のモニタリングに適している。

クロロフィル測定におすすめの分光器

いくつかのクロロフィルの測定方法において、分光器を使用した蛍光法は非破壊的な手法でありながら精度が高いという特徴がありますが、一般的に高額な機器が必要なことから、コストが高くなる傾向にあります。

しかし、KLVがおすすめするGoyaLab社のIndiGo UV/Vis分光放射計は安価でシンプルなため専門的な知識がなくても使いやすい分光器です。

GoyaLab社のIndiGoシリーズは、安価でありながら小型で持ち運びやすい分光器で、様々な場面での測定に適しています。特に紫外・可視分光器 IndiGo UV/Visは、反射測定モジュールに対応しており、クロロフィルの蛍光スペクトル測定に最適です。

紫外・可視分光器 IndiGo UV/Visで葉っぱのスペクトルを測定してみた!

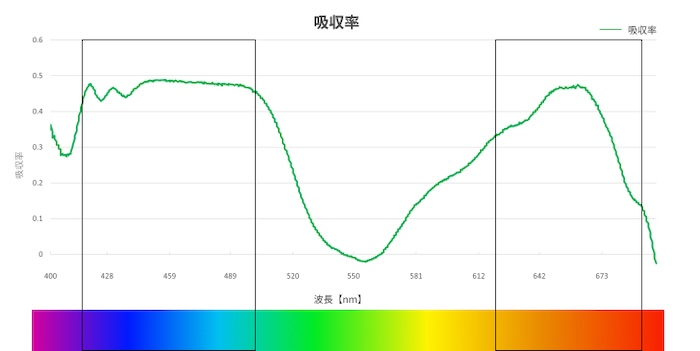

IndiGo UV/Vis分光放射計の反射測定モジュールを使って葉っぱのスペクトルを測定したところ、以下のスペクトルが得られました。

吸収率は青色の短波長光や赤色の長波長光で高く、緑色の中波長光で低くなっていることがわかります。これらはクロロフィルa、クロロフィルb、βカロテノイドが光合成に使われる青色や赤色の光を吸収していることを示し、この葉っぱには十分にクロロフィルが含まれていることがわかりました。

手軽に使える小型で持ち運びに便利な分光器がおすすめ!

GoyaLab社のIndiGoシリーズは、小型で持ち運びやすい分光器で、蛍光測定に対応するモジュールも用意されています。4つのモデルはそれぞれ異なる波長範囲をカバーし、高感度センサーや多様なアタッチメントを特長としています。このシリーズは、PCやスマートフォンやタブレットなどのAndroid端末とBluetoothで接続可能で、使いやすく、コストパフォーマンスにも優れています。

IndiGoシリーズ製品一覧

まとめ

クロロフィルの測定は植物の健康状態を正確に評価する上で不可欠で、それに基づいて効率的な農業管理や環境保護策を講じるための重要な手段です。この記事では、クロロフィルの基本的な機能から、その測定に利用されるさまざまな方法を解説しました。