もう色見本に頼らない!

革新的な「色測定計」で色の調べ方が変わる

2020.08.31 | 分光法, 色

突然ですが「色を特定したい」と思ったことはあるでしょうか?

日常的にはあまりないですが、仕事においては意外と「あるある」なようです。

例えば、外壁のペンキの色。

「同じペンキを購入して塗り直したいものの、どの色か記録に残していない」というシーンでは「ペンキの色」を判別する必要があります。

このように「色を特定しなければならない」ケースはペンキに限らず、様々な分野であります。

自動車のボディの塗料の識別や、印刷物の色み。ファッション業界では、洋服やバック、小物類で色の品質管理も行わなければなりません。そのため「色の識別」が必要になります。

色は製品の見た目や印象を左右する重要な要素ですので、気を遣うポイントです。

設計やデザインと制作サンプルの色との誤差を見分ける時には、厳密に確認したいところです。例えば、機械で正確な数値を測って設計データと比較できれば制作やコミュニケーションがスムーズになるはずです。

このような「厳密に色を管理したい」というニーズに応えるべく、早く・正確に色を特定することを目的として作られた、色測定計が登場しました。

ボタンを押すだけで瞬時に色を数値化!

2色の色の差も一目で分かります。

測定サンプルにデバイスを当てボタンを押すだけで、携帯アプリにLabなどの色データが出力されます。 データの保存や共有もでき、また2色の色の差を比較、簡単に色差を数値化することが可能です。

分光測色計

Spectro1

こちらの製品「Spectro1(スペクトロワン)」の使用動画やQAはSPECIALページからご確認いただけます。

3ステップで簡単に色を調べられる!

ペンキや塗料など製品ではなく「現物」の色を特定する場合、従来は色見本と見比べて目視で判断していました。

しかし「Spectro1」の場合、3ステップで色を取得できます。

1.キャリブレーション

2.測定する

3.測定結果が出る

「Spectro1」は、画像編集ソフトの「スポイト機能」のように簡単に色を採取して、数値化できます。

不安になるくらい簡単に色を調べられてしまいますが、早く正確に色を調べられるのは「分光分析技術」が用いられているためです。

内蔵されている色見本を使用すれば簡単に色見本番号もわかる!

色見本には、世界的に様々な業界で使用されているPANTONE色見本や、日本国内の塗料の標準化を目的に作られた日塗工色見本があります。

分光測色計のSpectro1や色彩計のColor Museは、あらかじめライブラリ化した測定結果と色見本番号を使用して、測定した色の色見本番号や、特定の色との色差を定量的に表示することが可能です。

これにより、重たくかさばる色見本を持ち歩いたり、時間をかけて一致している色を探し出す手間が省けます。

それぞれ以下の記事をご確認ください。

「瞬時に色を判別!デジタル色見本(PANTONEカラー対応)」

「日塗工番号が瞬時にわかる!デジタル色見本(日塗工対応アプリ)」

| 製品 | 内蔵されている 色見本 |

PANTONE | 日塗工 |

|---|---|---|---|

| Spectro1 | ○ | - | |

|

Color Muse | ○ | ○ |

現在、日塗工色見本ライブラリは色彩計のColor Muse用のみの提供になっています。

分光分析技術による正確な測定

「分光分析技術」に馴染みがない方も多いと思います。

分光分析技術とは、平たく言うと「光」を分析する技術です。

光? 色の分析なのに?

そう、光の分析すると色がわかります。

それは、人間が色を認識するときに光を捉えていることと関係があります。

光の分析で色もわかってしまう理由

「色」を正確に見分けるためには「光」の分析が欠かせません。

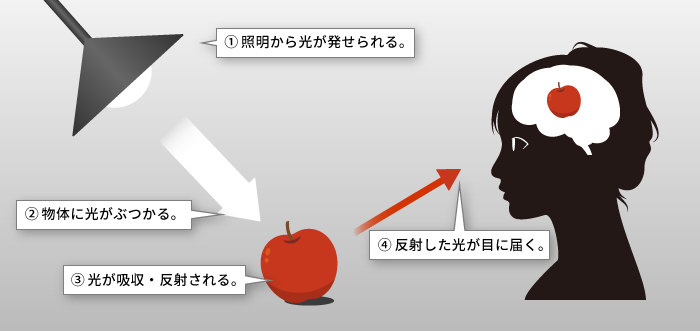

例えば、私たちがリンゴの「赤」を認識するのは「光の反射」によるものです。

次の画像は私たちが「リンゴの色」を「赤」と認識するまでのプロセスを示しています。

照明の光がリンゴに当たり「赤」以外の光(紫や青、緑など)はリンゴに吸収されてしまいます。

つまり私たちの目に「赤」が見えているのは、リンゴが赤色の光を反射しているからです。

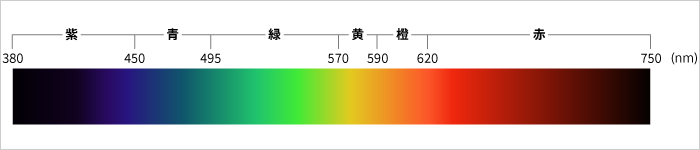

赤色の光は「波長」として数値化できます。

例えば私たちが赤色と認識しているのは大体「600〜750nm前後の光」です。

この光を私たちの目の奥にある網膜が捉えまると、私たちの脳はその光を「赤色」として認識します。

このように私たちが普段「色」として捉えているものは「光の波長」でもあります。

そのため、光を分析することで色を厳密に捉えることができます。

分光分析で目視よりも正確に!

分光分析技術は、高度な色分析が可能な産業機器「ハイパースペクトルカメラ」で用いられたり、食品の成分分析など研究分野でも盛んに取り上げられている技術です。

近年では分光分析機器の小型化が進んでおり、更なる活用が期待されています。実は、小型化された分光分析機器の一つが「Spectro1」です。

「Spectro1」にも分光分析技術が用いられています。

つまり物体の色を「光」として分析して、正確な色を割り出すことができます。

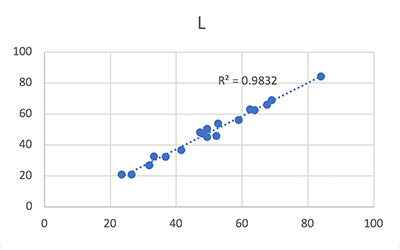

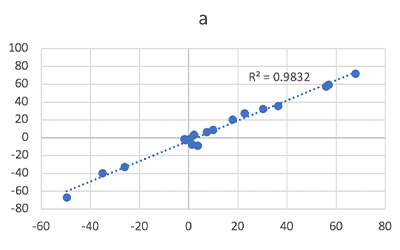

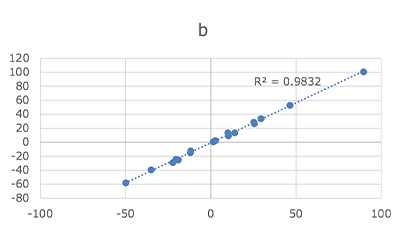

測定データの誤差が小さいことを確かめるために、実際に色見本を「Spectro1」で測定し、Lab、それぞれの値を比較してみました。

Labって?

「Lab色空間(Lab color space)」として知られています。端的に言うと、Lが明るさ、abが色味を表すファクターです。

aは緑から赤にかけての色味の強さ。bは青から黄にかけての色味の強さを表しています。

Lab色空間はRABやCMYKに比べ、人間の視覚に近い設計になっています。そのため、カラーバランス調整を正確に行う際に利用されています。

測定結果のデータがこちらです。

点線で表された直線が色見本の数値ですが、「Spectro1」での測定データにほとんど誤差がないことがわかります。

このように、ほとんど誤差のない正確な測定が「Spectro1」の強みです。

また数値で具体的に出ているため、色の比較も簡単です。

人間の認識に左右されない色測定が実現

従来の目視による判定の場合、色見本の中から同色・類似色を探すために、時間が掛かっていました。

また、上述の通り色は光によってもたらされる情報ですが、私たちの「脳」は機械のように、見た色を正確に取り出すわけではありません。

私たちが色を認識する際、どうしても「周囲の色」や「光」による影響を受けてしまいます。

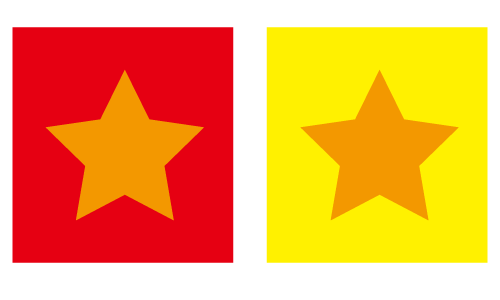

「周囲の色」の影響

脳が色を認識するときに「色みがずれて見える」というケースがあります。

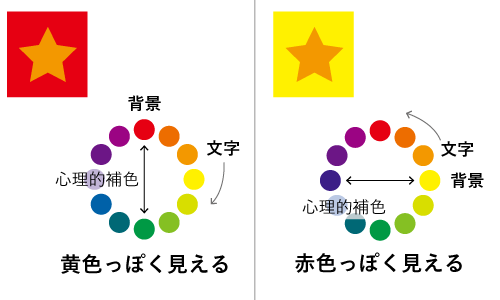

例えば、こちらは同じ「オレンジ色」ですが、背景の違いにより、違った色に見えます。

背景が赤い場合は「黄色っぽく」見えます。

他方、背景が黄色の場合は「赤っぽく」見えます。

これは心理的補色によって色みがずれて見えるためです。

これを「色相対比」と言います。

色相対比の例で分かる通り、色は周囲の色によって見え方が変わります。

色相対比は色の見え方が周囲の色によって影響される一例に過ぎません。

明度対比や彩度対比など、他にも見え方が変化するケースはあります。色のプロフェッショナルはこれらを把握しコントロールしていますが、品質管理の場面では「人間の認識」に頼るのではなく、数値で管理した方が正確です。

参考:若松和紀『色の辞典 色彩の基礎・配色・使い方』(西東社)

「光」の影響

「色」を認識する上で外せないのが光の影響です。

特に屋外など光をコントロールしづらい環境で、色を判断しようとする場合、光による影響が強く出てしまう可能性があります。

何故、色の見え方が光によって影響されるのでしょうか。

これは前述の通り、私たちが「物体に反射した光」を色として認識していることと関係があります。

例えば、夕日に照らされた景色は橙色に染まって見えますが、これは風景に「夕日の光」が反射しているためです。

夕日の元では、灰色のコンクリートに、夕日の光の色が反射して「元のコンクリートの色」に「夕日のオレンジっぽい色み」が足されます。この「元のコンクリートの色」と「コンクリートに反射した夕日の光」が私たちの網膜に届くため、色の見え方が違って見えるのです。

「光」を「色」として認識している以上、光の影響は必ずあります。

光が色に影響を与えることは「照明開発」の現場でも考慮されています。私たちの照明は光による「色の見え方」への影響を考慮して設計されています。

「食品を美味しそうに見せる照明」など、色を鮮やかに見せる工夫がなされているのです。(色の認識に対する光の影響の詳細はこちらの記事で紹介しています。)

私たちが認識している色は「周囲の色」や「光」の影響を受けており、これによって判別に時間がかかったり、誤差の原因となったりします。

「Spectro1」が全てをスムーズに変革!

私たちは頭の中を共有できません。

そのため、認識した色に近い色を「色見本」として提示するという形でしかコミュニケーションが取れませんでした。

しかし頼みの綱である「認識」の精度には、個人差があります。また周囲の色や光によっても影響を受けるため、なかなか正確性を担保しづらい状況でした。

「Spectro1」は、直接特定の色のみを採取するため、人間の脳と異なり「周囲の色の影響」を受けません。

また光の影響も最小限に抑えることができます。

頭で認識した「色」を「色見本」として落とし込むというタスクを「Spectro1」が代替することで、より素早く、精度の高い、色の特定が可能になります。

「Spectro1」を用いることで、チームや顧客と色のコミュニケーションのスムーズになります。

また色の特定それ自体がスムーズになるため、判断に時間を奪われることもなくなるでしょう。

昨今、コロナウイルスの影響によって面と向かってのコミュニケーションが難しい状況にありますが、数値化されていることでデータとしてシェアできるため、オンラインでの情報共有もスムーズになります。

スマートフォン対応型 小型分光測色計 Spectro1TM

Bluetooth対応の色測定計です。

コンパクトでポータブルなデザインの本体と、スマートフォンで動作する専用アプリにより、簡単に色測定、データの保存、共有ができます。

実際の使い勝手を知りたい方に向けて、デモ機の貸し出しも行っております。

お気軽にご相談ください。ご相談はこちら。

関連コンテンツ

このカテゴリのコンテンツ

分光コース

分光知識コンテンツ

分光技術基礎

スペクトル測定

スペクトル解析

分光アプリケーション

分光器の選び方

注目の記事

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編