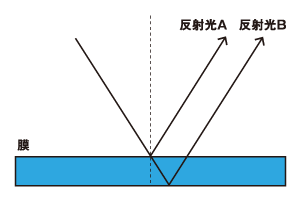

厚さを測定したい「膜」に光を当てると、光が膜の表面で反射します。

もちろん、すべての光が反射するわけではありません。膜を透過し、再度反射する光もあります。

このように膜に光が当たると様々な反射光が生じます。

03-3258-1238

お問い合わせ2020.08.31 | Pika, ハイパースペクトルカメラ, 膜厚測定

半導体ウエハーを始め、フィルム、コーティング、さらに塗布のように「厚さ」を測定することを「膜厚測定」と言います。膜厚測定には分光技術が用いられているため、高精度の分光が可能な「ハイパースペクトルカメラ」でも実現できます。

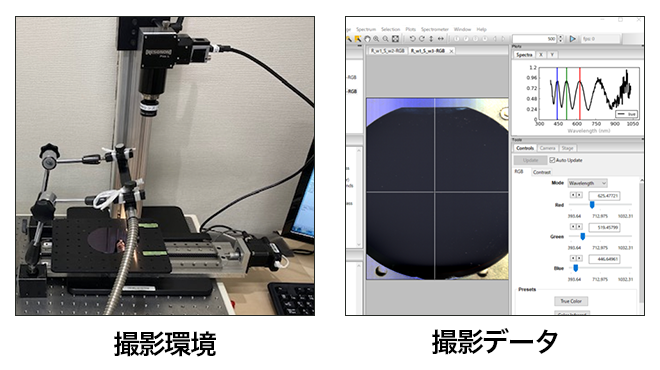

こちらは、実際に弊社取扱のハイパースペクトルカメラ「Pika L」で撮影した様子です。

左は撮影環境です。

ハイパースペクトルカメラを上部に設置し、テーブルには、Si上に熱酸化で酸化膜(Sio2)を1000nm成膜したウェハを載せています。

右は撮影結果のデータです。専用ソフトウェアで分析しました。

今回の撮影結果では「厚さが均一である」ということがわかりました。

他にもハイパースペクトルカメラで撮影することで、様々な情報が読み取れます。

今回は「ハイパースペクトルカメラの膜厚測定の原理」や「ハイパースペクトルカメラならではの強み」をご紹介いたします。

そもそも「膜厚」とは何かと言うと、字の通り「膜の厚さ」を指します。

では、どのような物が「膜」なのでしょうか。

これは塗布や塗料、メッキ、表面のコーティングのような「皮膜」を指します。

よって、半導体ウェハー上に成膜した膜の厚さを測る場合も「膜厚測定」と表現します。

膜厚測定は主に産業用途で用いられる表現で、辞書的な定義はなされていない言葉と考えてよいでしょう。

まとめると、膜厚測定とは、皮膜(塗布や塗料、メッキ、表面のコーティング)や半導体ウエハー上に成膜された膜などの厚さを測定することを指します。

膜厚測定によって測定対象の「厚さ」が明らかになりますが、これによって塗りムラや傷を見分けたり、製品の強度を判断したりすることもできます。

膜厚測定では精度が最も重要視されます。

精度向上に必要な樹脂は「どのくらい空間範囲を細かく計測できるかを表す分解能」と「どのくらい波長範囲を細かく分けられるかを表す波長分解能」です。

「空間分解能」と「波長分解能」の両方を兼ね備えたハイパースペクトルカメラPikaによる測定データは、高精細な膜厚マップの作成に活用できます。

また、ベルトコンベアとの相性のいいラインスキャン方式のため、膜厚の研究評価からインライン検査まで応用が可能です。

PikaLデモ機と無料ソフトウェアSpectrononでサンプル評価が可能。

ハイパースペクトルカメラを含む、測定に必要なシステムのデモ機とソフトウェア(無料版)でサンプルのデモ測定、評価が可能です。

膜厚測定の対象となる「膜」には、一つの層によって構成されている単層膜と、複数の層が重なった多層膜があります。ハイパースペクトルカメラでは、単層膜、多層膜どちらも測定することができます。

しかし、カメラで「厚さ」を測定するというのはイメージしにくいかもしれません。

ハイパースペクトルカメラはどのような原理で「厚さ」を測定しているのでしょうか?

実は、ハイパースペクトルカメラで「厚さ」を直接測ることはできません。

ハイパースペクトルカメラが撮影しているのはあくまで「光の波長」であって「物の厚さ」ではないからです。

ですが、波長(スペクトル)の情報から「厚さ」を算出することができます。

つまりハイパースペクトルカメラで撮影された波長の情報などを計算式に当て嵌めることで「厚さ」を割り出せます。そのため、ハイパースペクトルカメラでも膜厚測定が可能なのです。

どうして光の情報から「厚さ」がわかるのでしょうか。

それは、カメラが「反射光」を撮影することと関わりがあります。

厚さを測定したい「膜」に光を当てると、光が膜の表面で反射します。

もちろん、すべての光が反射するわけではありません。膜を透過し、再度反射する光もあります。

このように膜に光が当たると様々な反射光が生じます。

一つの光源(照明)から発せられた光が、膜に当たることによって、いくつかの波長に分けられます。

このように光が分けられることを「分光」と言います。

膜で分光された光(上図の反射光Aと反射光B)は、それぞれ違う波長を持っています。

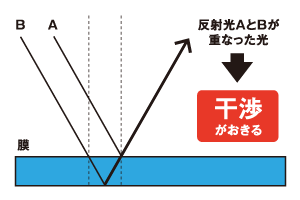

では、ある一点で反射光AとBが重なり合うとどうなるのでしょうか?

異なる波長の光が重なり合うと「干渉」が起こります。

干渉(interference)とは複数の波が重なった時に、波同士が弱められたり(打ち消されたり)、強め合うことを指します。光の場合、波は「光の波長」に該当します。

つまり、干渉とは「複数の光が重なった際に強弱が変化する現象」と言うこともできます。

複数の波長が重なった時に、干渉が起こり、波長が弱め合ったり、強め合ったりします。

実は波長が弱め合う場合、光が弱くなるため、光は暗くなります。

光が重なったポイントでは、干渉が起こり光が弱くなったり、強くなったりして、暗い光と明るい光に分かれます。

干渉によって光の明暗が生じます。

実は、ある条件が重なると「明るい光・暗い光・明るい光・暗い光」のように光の明暗で「明・暗・明・暗」の縞模様(しまもよう)ができます。

このように光の干渉によってできる明暗(強弱)の縞模様を「干渉縞(かんしょうじま)」と言います。

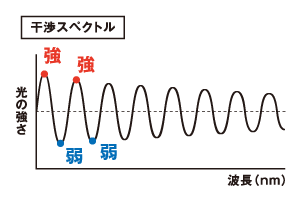

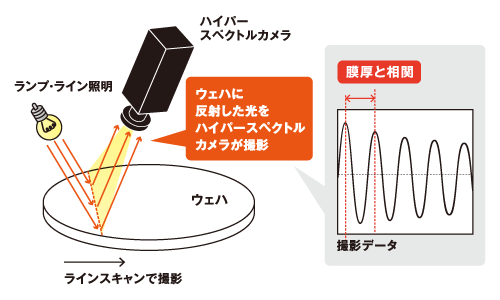

干渉縞はハイパースペクトルカメラの撮影データからも見ることができます。

撮影後ソフトウェアでは、光の強弱によって、波打つような「干渉スペクトル」のデータが確認できます。

(スペクトルは「光の波長・強弱の情報」です。)

このように光の強弱(干渉縞)がグラフで読み取れます。

スペクトルグラフの山と山(谷と谷)の距離が硬膜の厚さと相関します。

このため光の情報から厚さを算出できるという原理です。

厚さを測定する機器はハイパースペクトルカメラ以外にもあります。

その中でもハイパースペクトルカメラが注目されているのは「精度の高い測定ができるから」です。

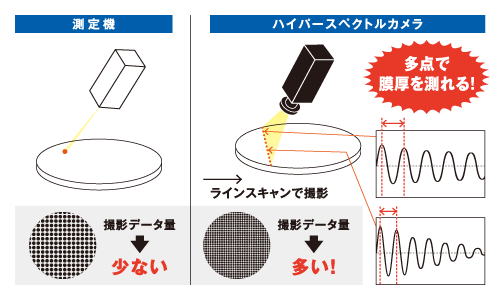

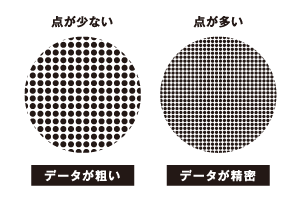

精度の高さは「どれくらい多くのポイント(点)を測定できるか」と関わっています。

測定できるポイントが多い場合、細かいデータ取得ができます。

データ量の多さが精度の高さにつながります。

ハイパースペクトルカメラはラインスキャン形式の撮影で、多くのポイント(点)を撮影することができます。

例えば「ハイパースペクトルカメラPika L」の場合、空間分解能は縦方向が900pxです。横方向はスキャンスピードで調整できます。(ハイパースペクトルカメラの場合「解像度」のことを「空間分解能」と表記します。)

多点で測定できるというハイパースペクトルカメラの強みは、撮影後、光の屈折率から「膜厚マップ」を作成する際に活きてきます。

膜厚マップとは、まるでサーモグラフィーのように、厚い箇所と薄い箇所を色に分けて視覚的に確認できる画像です。

測定ポイントが少ない場合、マップそれ自体の解像度も粗いためマッピングの精度も低くなります。

ハイパースペクトルカメラは細かく撮影できるため、詳細な膜厚測定が実現します。

ハイパースペクトルカメラの膜厚測定のアプリケーションは、単に厚さを測定するだけに収まりません。

「厚さ」の測定を応用すると次のようなこともわかります。

製品の欠陥を見たりする際にもハイパースペクトルカメラの膜厚測定が役立ちます。

精度の高い測定ができるため「厚さ」だけでなく、品質保証や受け入れ検査のシーンでハイパースペクトルカメラは活用されているのです。

ラップをイメージするとわかりやすいですが、フィルムはその性質上、ダマができたり皺ができたり、微細なゴミが混じったり、傷が入ったりすることがあります。

フィルムにそのような品質上の課題がある場合、最終製品の歩留まりに影響するでしょう。

フィルムの品質を評価するために一般的に、膜厚を測定して「厚さ」を検査します。

フィルムの膜厚の均一さを調べることで、上記のような品質上の課題を検知できる仕組みです。

フィルムの膜厚検査装置は存在していましたが、フィルムのロールを流しながら1台で広く見ることができ、高精度な検査ができるラインスキャン型のハイパースペクトルカメラは注目を集めています。

小型・軽量・低価格のハイパースペクトルカメラ。

Pikaシリーズは330nmから2500nmの波長範囲をカバーしており、様々な分野・用途の撮影にも対応できます。

Pikaの最新モデルはスペック・品質・価格いずれの面でもお客様に最も評価され、導入数が過去最多となりました。

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編