【第2回】光学機器メーカーがレタスで実験してみた!

ハイパースペクトルカメラ撮影編

2019.02.12 | レポ, 実験してみた, 連載記事

こんにちは、光学機器商社ケイエルブイ(ケイエルブイ株式会社)です。

平成最後となる2018年、私たちはまったく新しい企画をスタートさせました。

第2回となる今回は「ハイパースペクトルカメラ撮影編」です。

レタスの葉をハイパースペクトルカメラで撮影し、専用ソフトウェアで分析を行いました。

技術担当者の話も交えながら、撮影の様子や、分光データについてご紹介いたします。

白色光で育てたレタスの葉を撮影!

私たちは「白色光と赤色光で育てたレタスを、ハイパースペクトルカメラで撮影した場合、結果に違いは出るのか?」という実験を行うべく、レタスの水耕栽培に着手しました。

【第1回】種まき編では、水耕栽培機のセッティングと、レタスの種まきの様子をレポートしております。

ちょっとした騒動もありましたが、無事、種まき終え、水耕栽培機Green Farmを稼働させました。

あれから1ヶ月が経過し、種だったレタスは収穫できるまでに成長しました。

LEDの光を受けて、ぐんぐん成長したレタスの葉が、水耕栽培機に並んでおります。

こちらに並んだレタスの葉の中から一枚をピックアップし、ハイパースペクトルカメラで撮影します。

さて、水耕栽培機Green Farmの白色光で光合成を行なったレタスの葉は、ハイパースペクトルカメラで撮影されると、どのようになるのでしょうか。

撮影機器の紹介

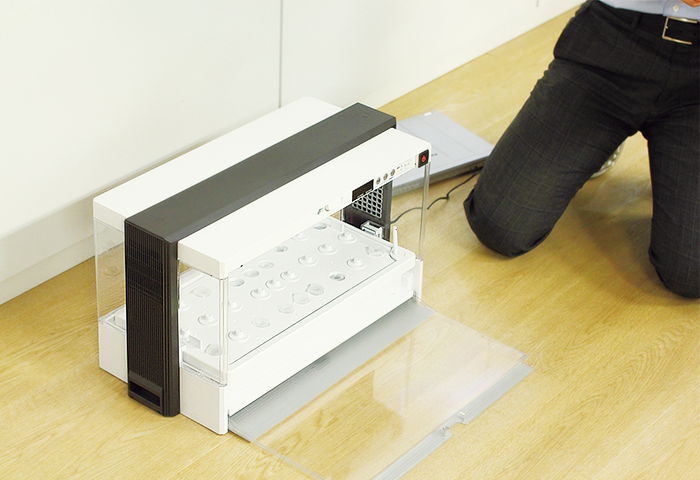

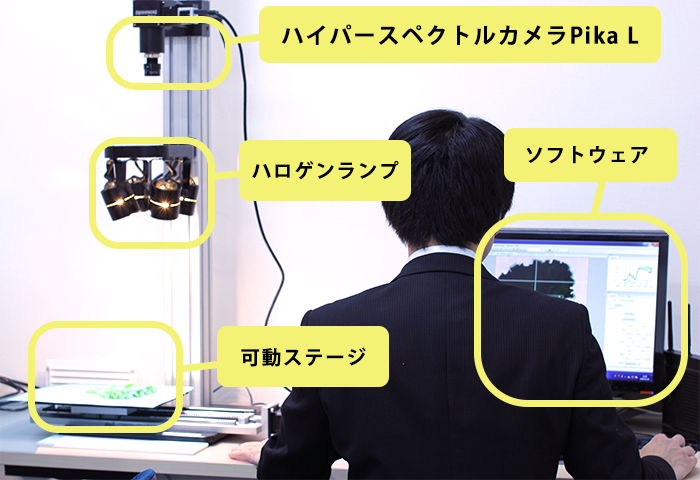

冒頭でサラッとお見せしましたが、こちらがハイパースペクトルカメラの撮影環境です。

ちなみに、スーツの後ろ姿はハイパースペクトルカメラの弊社担当技術者です。

撮影手順や、データについて話をしてもらいました。(協力ありがとうございました!)

それでは、必要な機材を順にご紹介していきます。

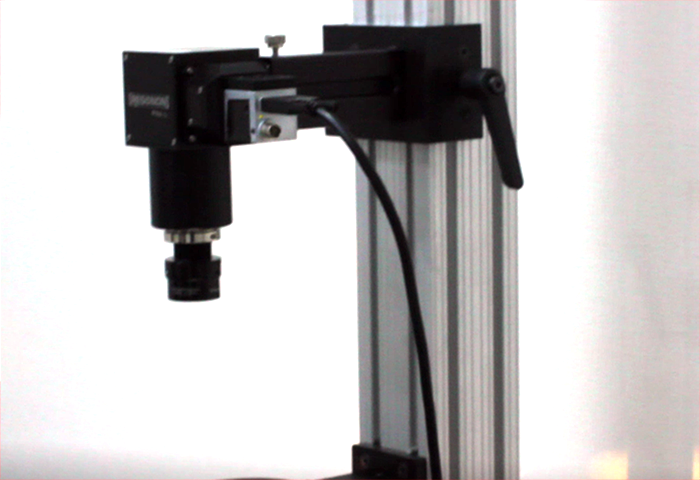

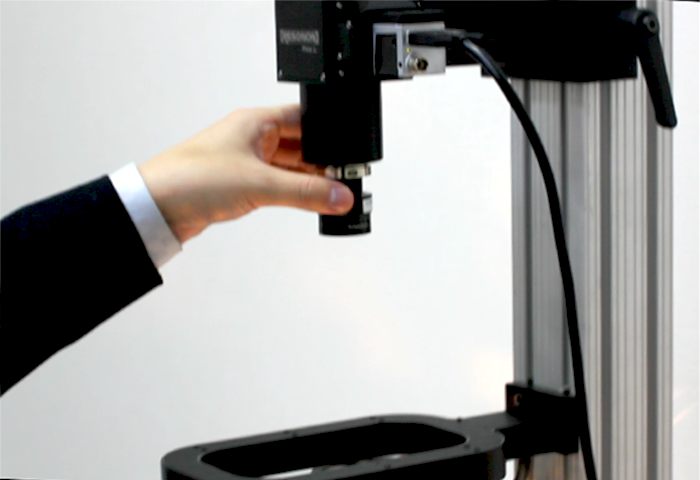

― ハイパースペクトルカメラ

今回の撮影に欠かせない「ハイパースペクトルカメラPikaシリーズ」の「Pika L」です。

何気なく設置されていますが、ハイパースペクトルカメラは波長の情報がわかる超高性能カメラです。

こちらのカメラを使い、レタスの葉を撮影していきます。

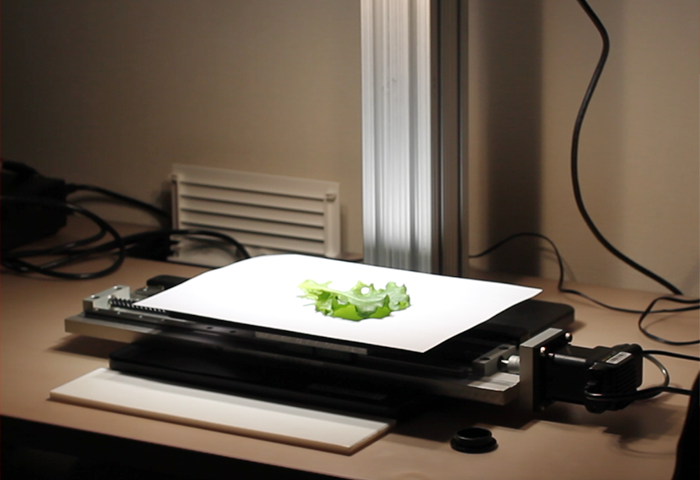

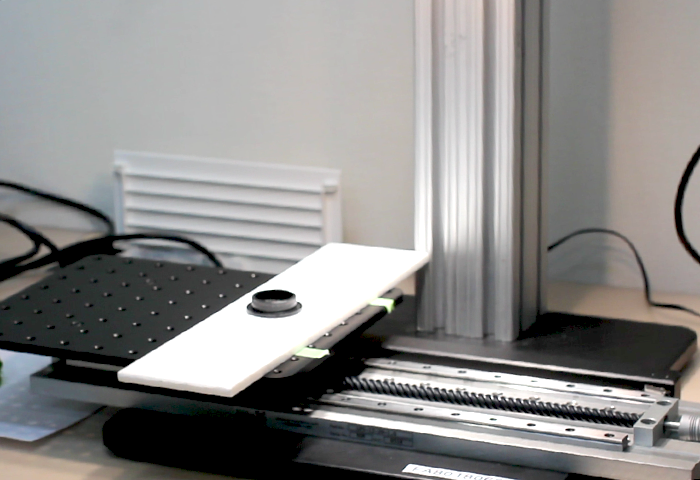

― 可動ステージ

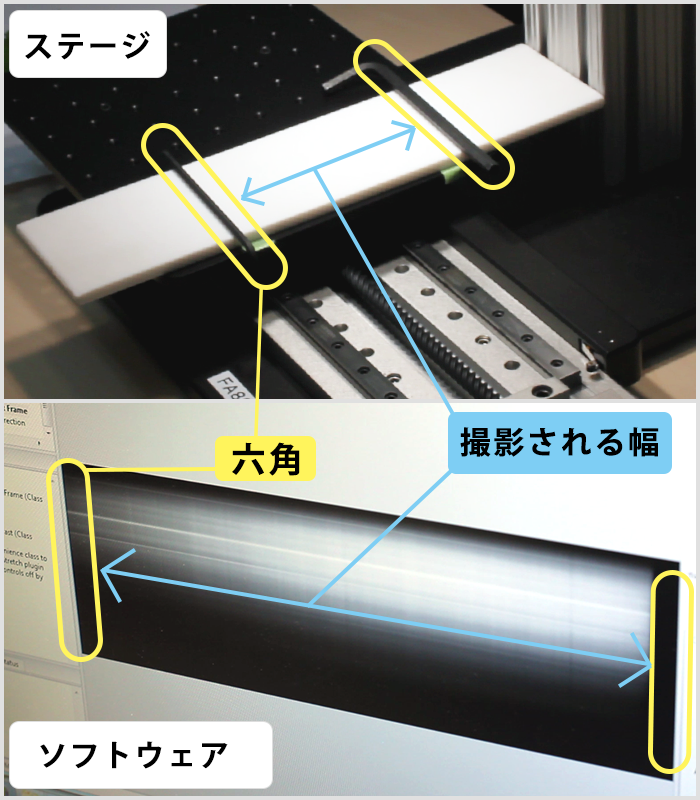

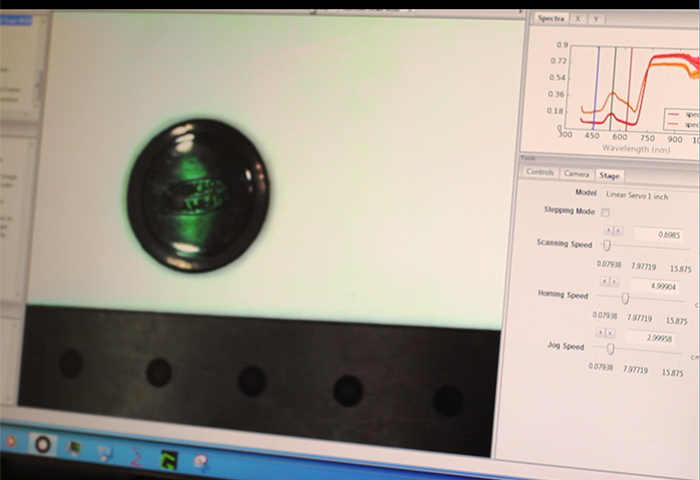

ハイパースペクトルカメラのレンズが向く先には、可動式のステージがあります。

撮影が始まると、このステージが左右へスライドしています。

ハイパースペクトルカメラPikaでの撮影は、通常の撮影のようにシャッターを切るのではなく、スキャナーがデータを読み取る様子に近いイメージです。

そのため、ハイパースペクトルカメラは固定し、ステージの横移動によって、対象をスキャニングするように撮影します。

― ハロゲンランプ

こちらはステージを照らすハロゲンランプです。

今回撮影で使用したハイパースペクトルカメラPika Lは400-1000nmの波長範囲の反射光を撮影します。

正確にスペクトルを撮影するためには、Pikaの撮影範囲の波長をブロードに出力する光源が必要です。

そのため、ブロードなスペクトルが得られるハロゲンランプを用いています。

― 専用ソフトウェア

約60のアルゴリズムを内蔵した専用ソフトウェアです。

ハイパースペクトルカメラPikaを製造しているRESONON社作成のソフトウェア「スペクトロン」です。(こちら無料でダウンロードが可能です。)

このソフトウェアで、ピントや撮影速度の調整から、撮影データの分析まで行います。

撮影前の調整をご紹介

さて、ここからは、なかなか語られることのない「ハイパースペクトルカメラ撮影前の調整」について、お伝えしていきます。

ケイエルブイは専門情報サイトを通じて、ハイパースペクトルカメラについて様々な情報をお伝えしてきました。特に「事例」に関しては、豊富に取り揃えております。

また実機撮影デモ動画や、データ分析の詳細をお伝えする動画など他では見られない、貴重なコンテンツを掲載しております。

こうしたコンテンツの中でも「撮影の前にどのような調整を行うのか」については語られてきませんでした。

今回は、撮影に行われる、ピントの調整、撮影速度の調整について、担当技術者の話を交えつつ、ご紹介していきます。

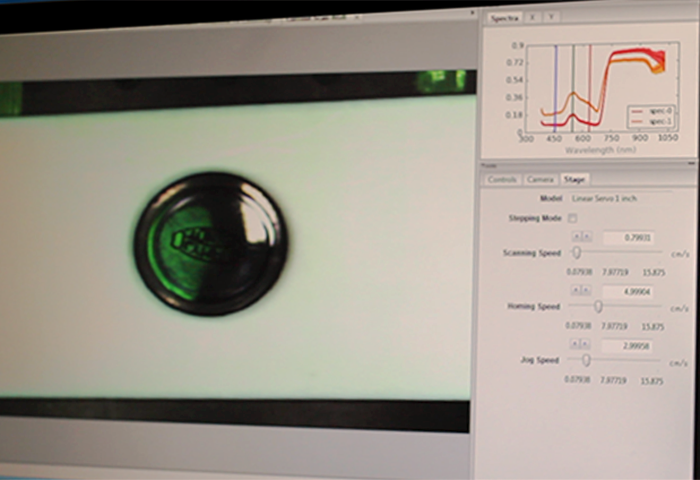

― ピントの調整

弊社の担当者が、撮影前の調整として用いているのは工具の「六角レンチ」です。

六角をステージの上に乗せて、ソフトウェアを確認しながら、ピントや視野幅の調整を行います。

担当技術者:まずステージの上に六角を置いてピントを合わせます。

撮影される幅を調整したい場合には、六角を2本置いて、どこからどこまでが見えているか確認してみます。

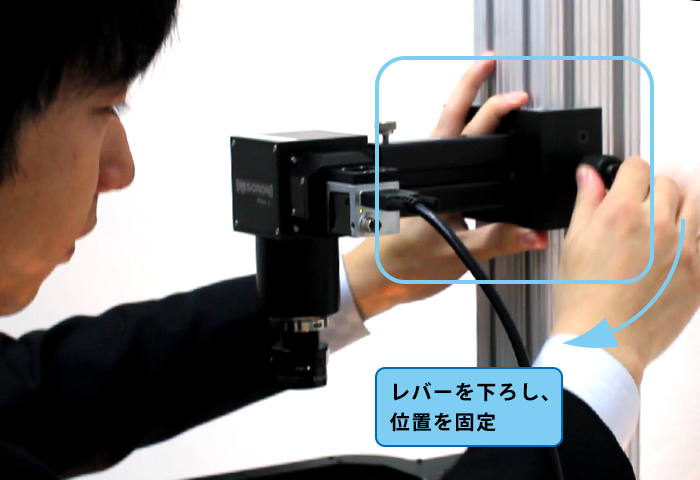

担当技術者:もっと幅広く写したい場合は、固定されているカメラを上に押し上げます。

そういうふうに結構、アナログに調整してますね。今回は、カメラの高さをもう少し下げてみますね。

カメラの位置を変えたいときは、固定レバーを押し上げることで調節が可能です。

再度レバーを下ろすと、位置を固定できます。

最後にハイパースペクトルカメラのレンズを回して、ピントを合わせていきます。

担当技術者:位置を下げたことで、気持ち視野幅が狭くなりました。この状態からピントを調整していきます。

ソフトウェアの画面を見ながら、一番エッジがシャープになるあたりを探ります。

フレームレートの調整

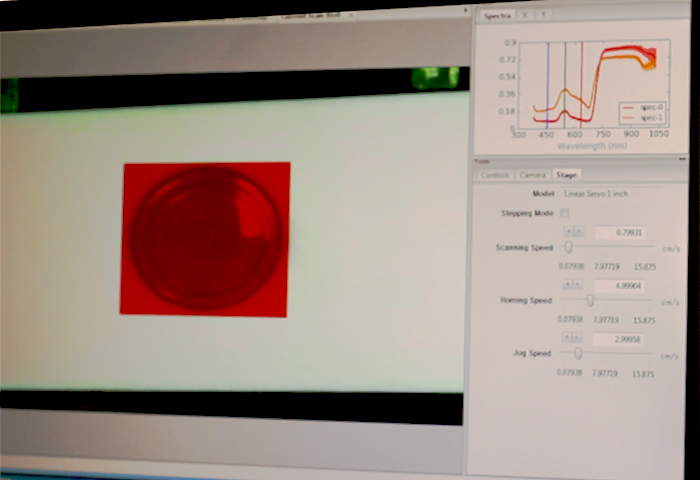

担当技術者:次にシャッタースピードとステージのスピードを調整をやっていくんですけれど、この時、実際にモノを撮ってみます。

サンプル撮影用の対象を、可動ステージの上に配置します。

サンプルとして撮影した物は正円形でした。

しかし画面を確認したところ、若干潰れて楕円形になってしまっています。

担当技術者:実際のモノより軽く潰れてしまっているので、サイズを見ながら、ステージの動く速度を調整して、実際のモノと同じに見えるように設定していきます。

担当技術者:僕がよく使うのは、このように四角で囲って調整していく手法です。

赤い四角のサイズが300と250なので、その数字の比からステージの速度を求めます。例えば、この場合の比率は30:25ですので、6分の1=15パーセントぐらい速度を下げると良いですね。

今はステージの速度が大体、0.8ですので0.7とすると良いのだそうです。

担当技術者:これで実際のモノと画像が一致している状態になったかと思います。

見比べていただければわかる通り、ステージの速度の調整後は正円形に近い形となりました。

こちらで、撮影の準備は完了です。

撮影へ

それでは撮影を行います。

動画の通り、ステージが左へスライドすることでスキャニングされます。

※動画には音声があります。

撮影データの分析

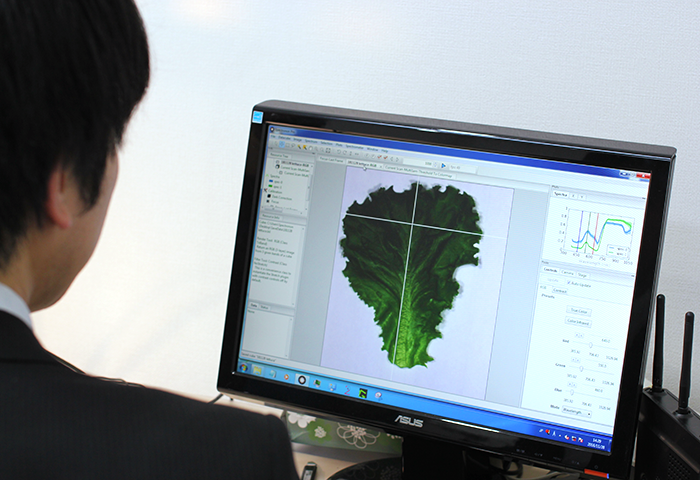

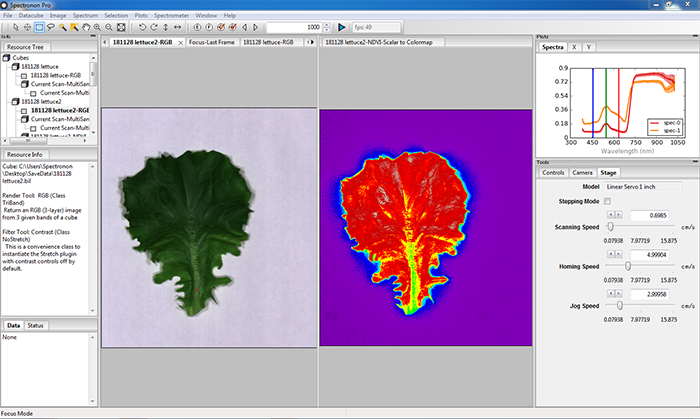

こちらが今回の撮影データです。

担当技術者:赤い箇所は植物が生きている部分、活性化している部分です。

黄色い部分は、茎の部分に該当します。今回の撮影データでは「葉緑素」の量を見ているのですが、このデータからは茎よりも葉の方が葉緑素の量が多いことがわかりますね。

葉緑素は、葉緑体の中に含まれています。

葉緑体は光合成によって、デンプンを作る際に欠かせないものですので、葉緑素が多い=植物が活性な部分と判断できます。

次回予告

今回の撮影によって、白色LEDで育成した場合の葉緑素の分布を見ることができました。

次回の撮影では、赤色LEDで育成した場合の葉緑素の量を観察する予定です。

関連コンテンツ

このカテゴリのコンテンツ

ハイパースペクトルカメラコース

スペクトルカメラ知識コンテンツ

スペクトルカメラ技術基礎

スペクトル解析

スペクトルカメラ論文

スペクトルカメラの選び方

スペクトルカメラのデモ

スペクトルカメラアプリケーション

- ハイパースペクトルカメラで樹脂や金属の劣化を読み解く新技術

- SDGsと光学機器・センサー

- ハイパースペクトルカメラ事例集

- 見えない異物を検出

- 人手不足の現状と次世代の省人化技術、ハイパースペクトルカメラの可能性

- ハイパースペクトルカメラによるカーボンニュートラル実現に向けた技術革新の効率化

- ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

- ハイパースペクトルカメラがもたらすDX

- 膜厚測定

- クロロフィル測定とは?

- 偽造防止印刷とは?

- 近赤外分光で繊維選別

- ハイパースペクトルカメラ事例|工業分野

- プラスチック資源循環促進法とは

- 近赤外分光でプラスティック選別

- 半導体・フィルムの膜厚測定

- マシンビジョンでの活用事例

- ハイパースペクトルカメラ事例|食品分野

- 食品産業業界の未来を考える

- 食品産業で活躍するIoTセンサー

- ハイパースペクトルカメラ事例|医療分野

- 医療分野での活用

- ハイパースペクトルカメラ事例|インフラ分野

- インフラ(コンクリート)の維持保全

- ハイパースペクトルカメラ事例|防衛・セキュリティー分野

- ハイパースペクトルカメラ事例|リモートセンシング

- ハイパースペクトルカメラ事例|農業分野

共通コンテンツ

工業分野

食品分野

製薬・医療分野

インフラ分野

防衛・セキュリティ

農業・リモートセンシング

注目の記事

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編