KLV大学 ハイパースペクトルカメラコース

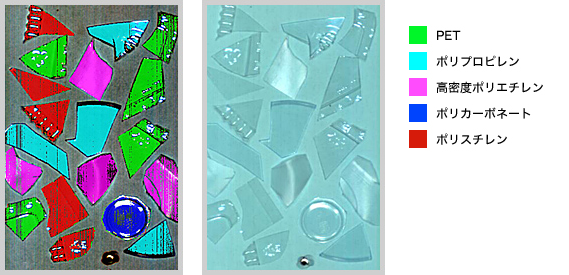

ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

ハイパースペクトルカメラコース

スペクトルカメラ知識コンテンツ

スペクトルカメラ技術基礎

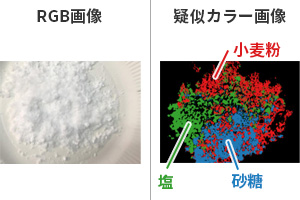

スペクトル解析

スペクトルカメラ論文

スペクトルカメラの選び方

スペクトルカメラのデモ

スペクトルカメラアプリケーション

- ハイパースペクトルカメラで樹脂や金属の劣化を読み解く新技術

- SDGsと光学機器・センサー

- ハイパースペクトルカメラ事例集

- 見えない異物を検出

- 人手不足の現状と次世代の省人化技術、ハイパースペクトルカメラの可能性

- ハイパースペクトルカメラによるカーボンニュートラル実現に向けた技術革新の効率化

- ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

- ハイパースペクトルカメラがもたらすDX

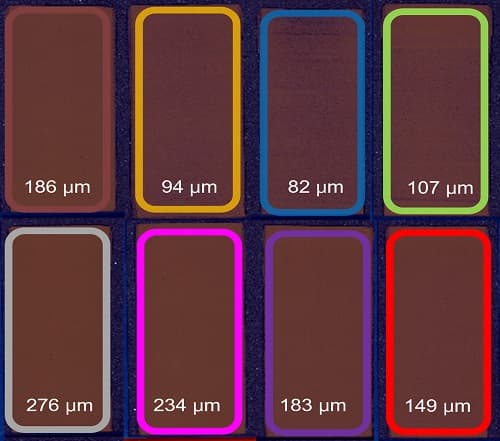

- 膜厚測定

- クロロフィル測定とは?

- 偽造防止印刷とは?

- 近赤外分光で繊維選別

- ハイパースペクトルカメラ事例|工業分野

- プラスチック資源循環促進法とは

- 近赤外分光でプラスティック選別

- 半導体・フィルムの膜厚測定

- マシンビジョンでの活用事例

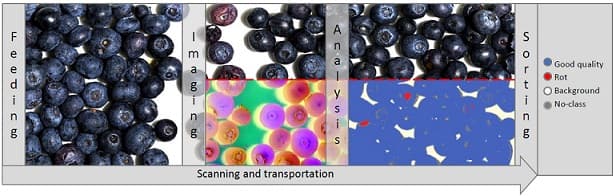

- ハイパースペクトルカメラ事例|食品分野

- 食品産業業界の未来を考える

- 食品産業で活躍するIoTセンサー

- ハイパースペクトルカメラ事例|医療分野

- 医療分野での活用

- ハイパースペクトルカメラ事例|インフラ分野

- インフラ(コンクリート)の維持保全

- ハイパースペクトルカメラ事例|防衛・セキュリティー分野

- ハイパースペクトルカメラ事例|リモートセンシング

- ハイパースペクトルカメラ事例|農業分野