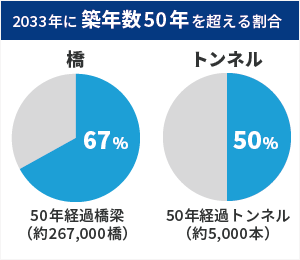

データによると、全国の橋梁数「約70万橋」のうち、2023年には築年数が50年を経過する橋梁が、全体の43%(約171,000橋)になり、2033年にはこの割合は67%(約267,000橋)に増加するそうです。

橋・トンネルの維持保全に

ハイパースペクトルカメラ活用の可能性

2022.02.24 | インフラの点検

今回は、橋梁やトンネルといった「インフラの点検」に「ハイパースペクトルカメラをご活用いただける」というお話をお伝えします。

現在、インフラの管理に「新技術」を導入する動きが活発化しています。

例えば「道路のひび割れ情報の解析技術」が、福島県郡山市の自治体へと導入されました[1]。

他にも「道路の凹凸情報の解析技術」や「橋梁の移動式検査路」など、様々な新技術の導入によってインフラ点検の効率化を図る自治体が増えています[1]。

また国土交通省では、インフラを管理する地方公共団体の「メンテナンスに携わる⼈的資源の不⾜」を受けて、デジタル化や新技術の導⼊の促進によって、メンテナンスの生産性の向上を目指しています[2]。

このように、近年、インフラ点検に役立つ新技術が注目を集めており、実際に弊社(ケイエルブイ株式会社)にも「ハイパースペクトルカメラをインフラの点検に活用できないか?」といったご相談が寄せられています。

[1]参考:国土交通省「「予防保全」の展開に向けた取組」(最終閲覧日:2022年2月24日)

[2]参考:国土交通省「予防保全型のインフラ老朽化対策の推進」(最終閲覧日:2022年2月16日)

なぜ「定期的な点検」が必要か?

インフラの点検では「コンクリートの劣化状態」を見ます。

橋梁やトンネルを作る材料には、コンクリートが用いられているからです。

問題は「コンクリートには物理的な寿命がある」ということです。

コンクリートの寿命を超えている可能性がある

「国土交通白書 2014」によると、高度成長期以降に大量・急速施工されたコンクリートの寿命は、比較的好条件のもとで100年程度、海岸部等の悪条件下では50年程度と言われています[3]。

[3]参考:「国土交通白書 2014」の「コラム コンクリートの寿命について」(最終閲覧日:2022年2月14日)

海岸部等の悪条件下ではコンクリートが劣化しやすいため、物理的な寿命も短くなります。

では、悪条件下でのコンクリートの寿命「50年」が経過した橋梁やトンネルは、どの程度あるのでしょうか?

こちらは、国土交通省のデータが参考になります。

「国土交通省のデータ」を参考に作成(最終閲覧日:2022年2月21日)

トンネルについても同様で、全国のトンネル数「約1万本」のうち、2023年には築年数が50年を経過するトンネルが、全体の34%(約3,000本)になり、2033年にはこの割合は50%(約5,000本)に増加するという調査結果が出ています。

まとめ

2033年には、悪条件下でのコンクリートの寿命「50年」を超える築年数の「橋梁の割合は67%」、「トンネルの割合は50%」に達する。

コンクリートの劣化は、環境によるものや、材料によるものなど様々な要因によって起こります。またその耐久性は、各材料の構成割合や、種類によって変化します。 そのため、一概に「この年数が経過すると寿命がくる」と言い切ることはできません。

しかし築年数から鑑みるに、何らかのメンテナンスが必要な橋梁やトンネルが増えていることは、間違いないでしょう。

定期的な点検・メンテナンスによる「予防保全」

もちろん、コンクリートは、物理的な寿命に達すると「ある日、突然に崩壊する」というわけではありません。

実際にはコンクリートはじわじわと劣化し、徐々に耐久性や強度が落ちていきます。

コンクリートの劣化によって耐久性や強度が失われると、大規模な修繕が必要になったり、事故を招く恐れがあるため「予防保全」が必要です。

予防保全とは、定期的な点検により、早期に建造物の損傷を発見し、事故や架け替え、大規模な修繕に至る前に対策を実施する取り組みです。

国土交通省は、損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施する「事後保全」ではなく「予防保全」を推進する旨を打ち出しています。

予防保全では、損傷状況を判別する「定期的な点検」がポイントになります。

「予防保全」の取り組み

- 早期に建造物の損傷を発見できる

- 事故や架け替え、大規模な修繕に至る前に対策を実施できる

定期的な点検を行うことで、インフラの「損傷状況」を判別できます。

損傷状況が分かれば、適切なメンテナンスを行えるため、事故の予防にも繋げられます。

またコストの問題もあるでしょう。

「架け替え」が必要な場合や、大規模な修繕が必要な場合は、相応のコストが予想されますが、点検によって損傷を早期に発見することで、メンテナンスコストを最小限に抑えられるというメリットもあります。

実際に、不具合が生じてから対策を行う「事後保全」の場合、計画的に対策を行う「予防保全」と比べて3~5割多くの費用が必要となる恐れがある[1]というデータもあります。

まとめ

コンクリートには寿命があり(悪条件下で50年)、時間の経過に伴って劣化する。

場合によっては、大規模な修繕が必要になったり、事故に繋がる可能性があるため、点検によって「劣化の程度」や「損傷の規模」を見極め、メンテナンスを行う必要がある。

メンテナンスのためには、まず点検による「問題の発見」と「損傷状況の見極め」が必要ですが、その点でハイパースペクトルカメラがお役に立てる可能性があります。

そもそも「コンクリートの劣化」とは?

橋梁やトンネルの多くは、コンクリートで造られています。

つまりハイパースペクトルカメラによってインフラの点検する場合、主な材料である「コンクリートの劣化」の見極めを行います。

では、そもそも「コンクリートの劣化」には、どういった種類があるのでしょうか?

コンクリートの劣化の種類

経済産業省の資料によると、コンクリートの劣化は、塩害、中性化、凍害、アルカリ骨材反応、疲労破壊、化学的腐食の6つが挙げられます[4]。

| 劣化機構 | 劣化要因及び現象 | 劣化の特徴 |

|---|---|---|

| 塩害 | コンクリート表面に付着した塩分が内部に浸透し、塩化物イオンにより鉄筋の腐食が促進される | ・耐力上重要な鉄筋が腐食する ・劣化速度が速い |

| 中性化 | 空気中の二酸化炭素とセメント水和物が反応し、コンクリートのアルカリ性が低下して鉄筋表面の不動態被膜が失われ、鉄筋の腐食が促進される | ・耐力上重要な鉄筋が腐食する ・劣化速度は遅い |

| 凍害 | 寒冷地でコンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことにより、コンクリート表面からひび割れする | ・コンクリートが劣化する ・寒冷地に限定される |

| アルカリ 骨材反応 |

骨材中のシリカ成分などが、コンクリート中のアルカリ性水溶液と反応して膨張し、ひび割れする | ・コンクリートが劣化する ・骨材に特定の成分が含まれる場合に限定される |

| 疲労破壊 | 大型車両や列車の繰り返し荷重により、コンクリートがひび割れする | ・コンクリートが劣化する ・繰り返し荷重を受ける場所に限定される |

| 化学的腐食 | コンクリートが酸性物質や硫酸イオンと接触し、コンクリート硬化体が分解、膨張する | ・コンクリートが劣化する ・化学物質のある環境下に限定される |

[4]参考:経済産業省「評価用資料 戦略的技術開発 構造物長寿命化高度メンテナンス技術開発 プロジェクト概要」(最終閲覧日:2022年2月17日)

特にご覧いただきたいのは「劣化の特徴」です。

塩害と中性化は「耐力上重要な鉄筋が腐食する」という記載があります。

他の劣化は「コンクリートが劣化する」のですが、塩害と中性化に限っては「鉄筋が腐食」します。

では、そもそも「鉄筋の腐食」とは、どういう現象なのでしょうか?

また鉄筋の腐食が「コンクリートの劣化」にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

「鉄筋の腐食」とは?

コンクリート建築の張力を補強するために棒状の鋼材である「鉄筋」を埋め込んだコンクリートを「鉄筋コンクリート」と言います。

つまり鉄筋の腐食とは、平たく言えば「コンクリートに埋め込まれた鉄筋が錆びること」を指します。

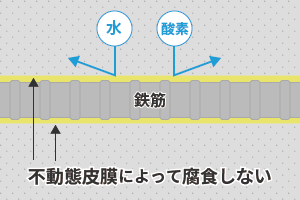

しかし、劣化していない状態であれば、コンクリート中の鉄筋は錆びません。

鉄筋が錆びないのは「不動態皮膜」によって、守られているからです。

コンクリート中の鉄筋が錆びない理由

- コンクリートはセメントから供給される「水酸化カルシウム」で高いアルカリ性の状態を保っている。

- 高いアルカリ性の状態を保つと、鉄筋の表面が、急激に酸化する。

- 急速に酸化が進行すると、それ以上の反応が起こらなくなり、緻密な膜=「不動態皮膜」が形成される。

- 「不動態皮膜」が水や酸素から鉄筋を守るため、腐食しない。

不動態皮膜はnm(ナノメートル)レベルの、非常に薄い透明な皮膜です。

鉄筋の表面を不動態皮膜が覆っているからこそ、コンクリート中に雨が染み込んだとしても、その水分によって鉄筋が腐食することはありません。

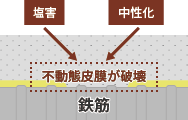

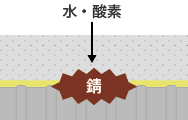

しかし「塩害」と「中性化」によって、不動態皮膜が破壊されます。

不動態皮膜が破壊されると、「鉄筋の腐食」が始まります。

塩害や中性化によって、鉄筋表面を覆っていた不動態皮膜が破壊される。

水や酸素によって鉄筋が腐食し錆が発生。

錆によって鉄筋の堆積が膨張し「ひび割れ」が発生。水や酸素が侵入する。

ひび割れによる亀裂から、水や酸素が侵入することによって、さらに鉄筋の腐食が進行し、またひび割れが発生するという、負のスパイラルに陥ります。

塩害・中性化の「問題点」

塩害や中性化のポイントは「コンクリートの内部から劣化が進む」ということです。

言い換えるなら「目に見える部分」に損傷が現れた時には「内部の鉄筋は腐食している可能性が高い」と言えます。

劣化が起こる順序としては、

不動態皮膜の破壊→鉄筋の腐食→コンクリートのひび割れ

ですので、コンクリートの表面にひび割れや剥離などの目に見える損傷が発生した時点では、すでに甚大な損傷に進行している場合も多くあります[5]。

[5]参考:国土交通省「コンクリート橋(上部構造)の損傷事例」(最終閲覧日:2022年2月16日)

そのため、塩害や中性化の対策には「目に見える部分」の点検ではなく、コンクリートの「化学的な分析」が必要です。

特に「塩害」は、発生の頻度が高く、劣化速度も速いため注意が必要ですが、ハイパースペクトルカメラなら「塩害」の分析が可能です。

ハイパースペクトルカメラで「塩害」を分析できる

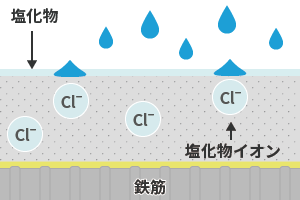

そもそも塩害とは、コンクリート表面に付着した塩分が内部に浸透し、「塩化物イオン」により鉄筋の腐食が促進される劣化現象です。

ポイントは「塩化物イオン」です。

塩化物イオンによって鉄筋の腐食が促進されます。

ハイパースペクトルカメラでは、この「塩化物イオンの濃度」を測定できます。

では、なぜ「塩害」の分析に「塩化物イオンの濃度」が重要なのでしょうか?

なぜ「塩化物イオンの濃度」の測定が必要か?

上述の通り、鉄筋は不動態皮膜によって錆から守られています。

不動態皮膜は、コンクリートが「高いアルカリ性の状態」を保っていることで形成されます。

しかし海風や海水の飛沫、凍結防止剤などによって「塩化物」がコンクリートに付着します。

こうした塩化物は、雨水など、水に溶けて塩水や海水として浸透します。

塩化物が浸透することによって、コンクリートに「塩分」が蓄積されます。

この塩分ですが、より具体的に言うなら「塩化物イオン」を指します。

(塩化物イオンとは、水中に溶解している塩化物の塩素分のことです。)

さて、「高いアルカリ性の状態」で安定していたコンクリート中に「塩化物イオン」が蓄積されて、その濃度が一定以上を超えると、鉄筋の「不動態皮膜」を破壊してしまいます。

不動態皮膜は錆から鉄筋を保護する役割があるため、これが破壊されると、鉄筋の腐食が始まります。

そのため「塩化物イオンの濃度」の測定によって、内部の鉄筋が腐食しないように注意を払う必要があります。

ハイパースペクトルカメラによる「塩化物イオン濃度」の分析

ハイパースペクトルカメラは「カメラ」です。

カメラで「塩化物イオンの濃度を測定する」と聞くと、少し奇妙に思えるかもしれません。

ハイパースペクトルカメラは、通常のカメラと異なり「波長の情報」を撮影できます。

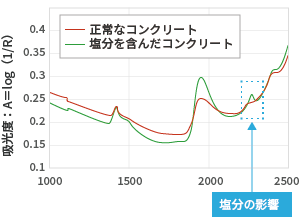

この「波長の情報」によって「正常なコンクリート」と「塩分を含んだコンクリート」を区別できます。

[6]金田尚志他「近赤外分光法のコンクリート調査への応用」を参考に作成(最終閲覧日:2022年2月17日)

これは、ハイパースペクトルカメラで「正常なコンクリート」と「塩分を含んだコンクリート」を撮影した際に割り出される折れ線グラフです。

横軸は「波長」、縦軸は「吸光度」を表しています。

重要なポイントは「2つのグラフの線に差異がある」ということです。

正常な方と、塩分を含んだ方では「グラフの形」が異なります。そのためハイパースペクトルカメラで2つのコンクリートを「区別できる」とがわかります。

さらに「区別する」だけにとどまらず、塩分(塩化物イオン)の濃度も割り出せます。

近赤外分光法のコンクリート調査への応用の研究によると、セメントペースト中の塩分量が増加するにつれ、2,266nmの吸光度が高くなる現象が確認されています。この2,266nmの分光特性によって、コンクリートの塩分量を推定できます。

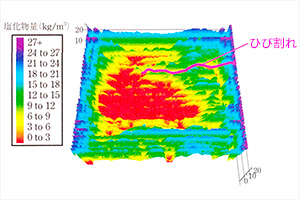

さらに、ハイパースペクトルカメラは「カメラ」ですので、画像による解析も可能です。

こちらは同研究に記載されていたコンクリートの塩分濃度分布画像です。

吸光度と塩分量の関係から、2,266nmを特徴波長域として選択した撮影データ(分光データ)によって、塩分濃度の分布図も作成できます。

[6]から引用(最終閲覧日:2022年2月17日)

このように、ハイパースペクトルカメラの撮影データから「コンクリート表面の塩化物イオンの濃度」を割り出したり、それを分布図として視覚的に確認することができます。

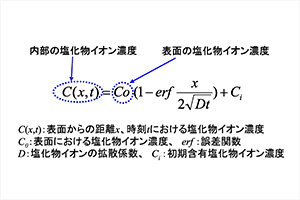

コンクリート表面の「塩化物イオンの濃度」が分かれば「塩化物イオンの拡散予測式」によって、内部の鉄筋位置での塩化物イオン濃度も推定できます。

ハイパースペクトルカメラを活用することで「塩化物イオン濃度」の定量的な分析ができます。

つまり、コンクリートが塩害によってどの程度損傷しているのかがわかります。

[4]から引用(最終閲覧日:2022年2月17日)

鉄筋が腐食し、建造物が危険な状態に陥る前に対処できるため、ハイパースペクトルカメラによる撮影=インフラの点検で「予防保全」を行うことができます。

小型・軽量・低価格!コンクリートの劣化測定に最適なハイパースペクトルカメラ

【RESONON社】ハイパースペクトルカメラPika

ハイパースペクトルカメラによる「中性化」分析の可能性

ハイパースペクトルカメラで「中性化」の分析ができる可能性があります。

中性化でも、塩害と同様に「鉄筋の腐食」が起こります。

コンクリート中の鉄筋は、不動態皮膜によって腐食を防いでいますが、これは「水酸化カルシウム」が「高いアルカリ性の状態」を保っているからです。

「高いアルカリ性の状態」を保てなくなった場合、つまり「アルカリ性」でなくなり「中性」となった場合(=中性化)には、不動態皮膜が失われるため、腐食が進行します。

このように中性化したコンクリートは、その構成成分が化学的な変化を起こしているため、劣化していない正常なコンクリートとは成分レベルで差異があります。

そしてハイパースペクトルカメラなら成分レベルでの分析が可能なため、中性化しているコンクリートと、正常なコンクリートとを区別できます。

また正常なコンクリートとの区別だけでなく、他の要因で劣化しているコンクリートとの区別も可能です。

中性化コンクリートしているコンクリートには特徴的な波長域[*]があり、その波長域において比較することで、他の劣化と区別できます[7]。

[7]参考:有田淳他「ハイパースペクトルリモートセンシングによるコンクリート劣化評価手法の検討」(最終閲覧日:2022年2月17日)

[*]特徴的な波長域とは、440nm付近、1393nm付近、1500nm付近、1930nm付近、2127nm付近、2340nm付近です。

このような「区別」にとどまらず、ハイパースペクトルカメラの撮影データの分析で、コンクリートの中性化についても定量的に評価できる可能性があります。

ハイパースペクトルカメラの強み

ハイパースペクトルカメラには、他の分析手法にはない、大きな「強み」が2つあります。

- コンクリートを「非破壊」で分析できる

- コンクリートの「成分分析」ができる

ハイパースペクトルカメラがインフラ点検において、注目を集めている理由はここにあります。

コンクリートを「非破壊」で分析できる

「非破壊」という強みは、経済産業省の「評価用資料」でも指摘されています。

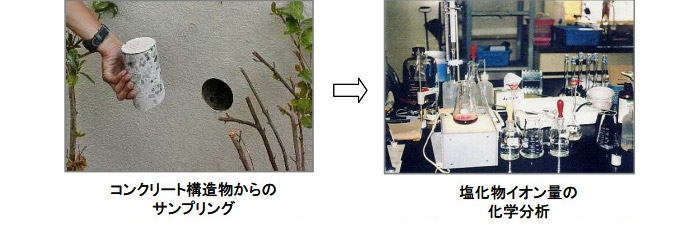

塩害の分析には、塩化物イオンの測定が必要ですが、現状の分析技術の場合、対象の建造物からコンクリートの試料を取り出す必要があります。

つまり、画像のように建造物の一部を「破壊」して、検査する必要があります。

[4]から引用(最終閲覧日:2022年2月17日)

しかし、ハイパースペクトルカメラは「カメラ」ですので、対象を「撮影」することで、分析に必要なデータ測定できます。

つまり「非破壊」での測定が可能です。

コンクリートの「成分分析」ができる

上述のように「非破壊」でコンクリートを分析する技術は他にもあります。

しかし、ハイパースペクトルカメラは「成分分析ができる」という点で、他の方法とは異なります。

塩害は「塩分のコンクリートへの浸食」によって、中性化は「アルカリ性の低下」によって、不動態皮膜を破壊し、鉄筋の腐食が起こります。

塩分が侵食したコンクリートは「正常なコンクリート」とは、成分レベルで異なります。

また「アルカリ性」から「中性」へと変わったコンクリートも同様に、構成成分が変化しています。

このため、塩害と中性化の点検や、劣化度合いの評価には「成分分析」が欠かせません。

しかし超音波法、電磁波レーダー法、赤外線法といった他の方法では、コンクリートの表面近くの物理情報(ひび割れや、浮き・剥離など)は測定できますが、化学的な情報は得られません[5]。

(化学的な情報とは、平たく言えば成分の情報です。劣化したコンクリートは、化学変化によってその構成成分が変わっています。)

このため「非破壊」で、塩化物イオンなど「コンクリートの構成成分を分析できる」ハイパースペクトルカメラがインフラ点検で注目されています。

ドローンでの点検も可能

「非破壊」で「成分分析」ができる、という大きな強みに加え、ハイパースペクトルカメラなら「非接触」で必要なデータを取得できます。

そのため、巨大な建造物などに関しては、ドローンにつけて飛ばすなどの展開も検討されています。

弊社ではドローン対応のハイパースペクトルカメラの取り扱いもございますので、お気軽にご相談ください。(ご相談はこちら)

おわりに

築年数が経過した橋梁やトンネルにはメンテナンスが必要です。

メンテナンスのためには、損傷の程度を見極める必要があり、そのための点検には新技術が導入されています。

特に「非破壊」で「成分分析」ができるハイパースペクトルカメラは、今後のインフラ点検を変えていく可能性があります。

鋼橋の分析なら「FBGセンサー」

今回は「鉄筋コンクリート」を中心に言及してきました。

しかし橋梁には鉄筋コンクリートだけでなく、「鋼材」を主要な建材として用いている「鋼橋」があります。

鋼橋の場合、「ひずみ」と「亀裂」による疲労が問題になります。

こうした鋼橋の疲労を分析する装置として、FBGセンサーがあります。

FBGセンサーは、ひずみと亀裂は同時に測定でき、なおかつセンサーそれ自体の「耐久性」も高いため、疲労の測定に加え、鋼橋の継続的なモニタリングも可能です。

関連コンテンツ:FBGセンサーとは

ハイパースペクトルカメラの導入をご検討中の皆様へ

ハイパースペクトルカメラでの測定で「塩害」による劣化程度の分析が可能です。

また「中性化」についても、分析できる可能性があります。

弊社(ケイエルブイ株式会社)は、専門ページやメディアサイトによってハイパースペクトルカメラにまつわる情報を積極的に発信しており、産業・工業分野から、研究での活用まで、幅広い知見がございます。

インフラ点検への活用をご検討の方は、是非、ご相談ください。

ニーズに応じた最適な機種選定からお手伝いさせていただきます。

ご相談はこちら

ハイパースペクトルカメラ Pika

小型・軽量・低価格で、様々な測定ニーズに対応できることから、幅広い用途で選ばれている製品です。

小型のため持ち運びも可能。「屋外でのインフラ点検」にも対応できます。

コンクリートの「塩害の評価(塩化物イオン濃度の測定)」や「中性化の研究」にご活用いただけます。

ハイパースペクトルカメラについて、より詳しく知りたい方は「KLV大学 ハイパースペクトルカメラコース」に「解説コンテンツ」や「撮影事例」などの情報がまとまっていますので、こちらをご参照ください。

関連コンテンツ

このカテゴリのコンテンツ

ハイパースペクトルカメラコース

スペクトルカメラ知識コンテンツ

スペクトルカメラ技術基礎

スペクトル解析

スペクトルカメラ論文

スペクトルカメラの選び方

スペクトルカメラのデモ

スペクトルカメラアプリケーション

- ハイパースペクトルカメラで樹脂や金属の劣化を読み解く新技術

- SDGsと光学機器・センサー

- ハイパースペクトルカメラ事例集

- 見えない異物を検出

- 人手不足の現状と次世代の省人化技術、ハイパースペクトルカメラの可能性

- ハイパースペクトルカメラによるカーボンニュートラル実現に向けた技術革新の効率化

- ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

- ハイパースペクトルカメラがもたらすDX

- 膜厚測定

- クロロフィル測定とは?

- 偽造防止印刷とは?

- 近赤外分光で繊維選別

- ハイパースペクトルカメラ事例|工業分野

- プラスチック資源循環促進法とは

- 近赤外分光でプラスティック選別

- 半導体・フィルムの膜厚測定

- マシンビジョンでの活用事例

- ハイパースペクトルカメラ事例|食品分野

- 食品産業業界の未来を考える

- 食品産業で活躍するIoTセンサー

- ハイパースペクトルカメラ事例|医療分野

- 医療分野での活用

- ハイパースペクトルカメラ事例|インフラ分野

- インフラ(コンクリート)の維持保全

- ハイパースペクトルカメラ事例|防衛・セキュリティー分野

- ハイパースペクトルカメラ事例|リモートセンシング

- ハイパースペクトルカメラ事例|農業分野

共通コンテンツ

工業分野

食品分野

製薬・医療分野

インフラ分野

防衛・セキュリティ

農業・リモートセンシング

注目の記事

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編