注目のハイパースペクトルカメラ「Pika」って何?

2019.07.01 | RESONON, ハイパースペクトルカメラPika

かつてハイパースペクトルカメラは、大型で重量があり、可搬性や取り回しの観点から扱いにくい面がありました。

また価格も高かったため、導入面でのハードルも高いものでした。

こうしたハイパースペクトルカメラの常識を覆したのが「ハイパースペクトルカメラPika」です。Pikaはハイパースペクトルカメラが持っていた「重量・大型・高価格」というイメージを覆した「軽量・小型・低価格」という革新的な製品です。

ハイパースペクトルカメラPika

今回は異物検査からリモートセンシングまで幅広い用途でご利用頂いているPikaについて、その特徴や利便性をご紹介いたします。

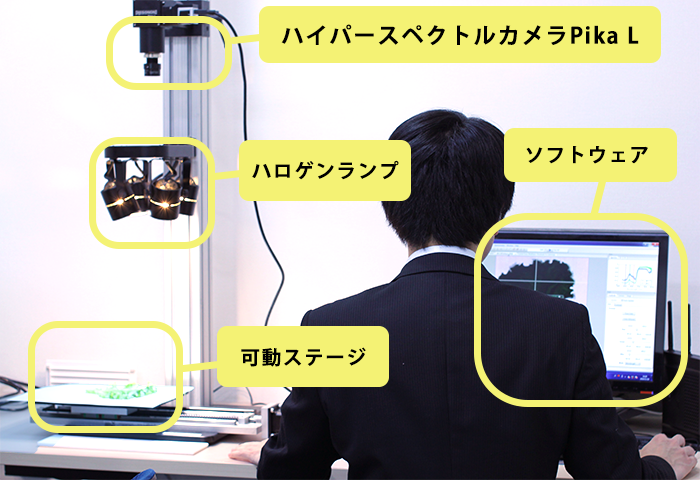

Pika撮影の様子を公開!

異物検査からリモートセンシングなど様々な分野で活用されているハイパースペクトルカメラですが、どんなふうに撮影されるのか、撮影時の様子はなかなか見ることがないかと思います。

まずはこちらをご覧ください。

こちらはハイパースペクトルカメラの撮影環境です。

このように可動ステージの上に撮影対象物が載っており、カメラは上部に固定されています。

そして、こちらが可動ステージが動いている様子です。

撮影で得られるデータは?

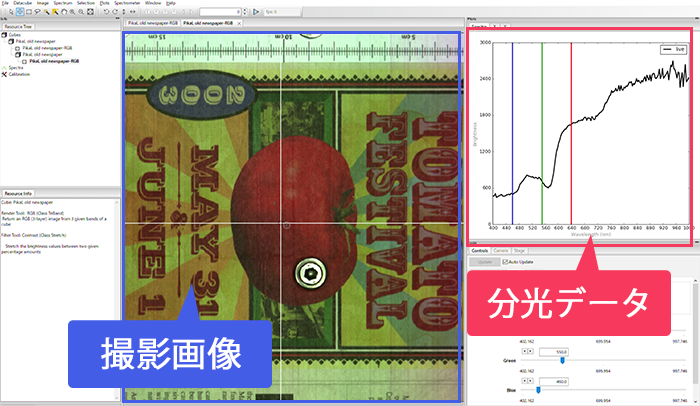

Pikaを知っていただく上で、欠かせないのがその撮影データです。 Pikaは通常のカメラで撮影されるような画像データの他に、分光データを撮影することができます。分光データとは「どの波長の光が、どの程度の強いか」を表すものです。

画像をご覧ください。分光データはグラフで表現されます。

右上のグラフは分光データを表しています。横軸が波長、縦軸が輝度(光の強さ)です。

画像ではトマトの中心に、ポイントが照準されています。

十字の中心は1ピクセルの大きさとなっており、このカーソルを移動させることで、1ピクセルごとに取得された、分光データを確認することができます。

専用ソフトウェアによるデータ分析

Pikaでは、専用のソフトウェア「Spectronon」を用意しており、通常の画像データの他に、分光データを取得することができます。

― 予め用意されたアルゴリズムでスピーディな分析が可能

「Spectronon」には、約60のアルゴリズムが内蔵されています。

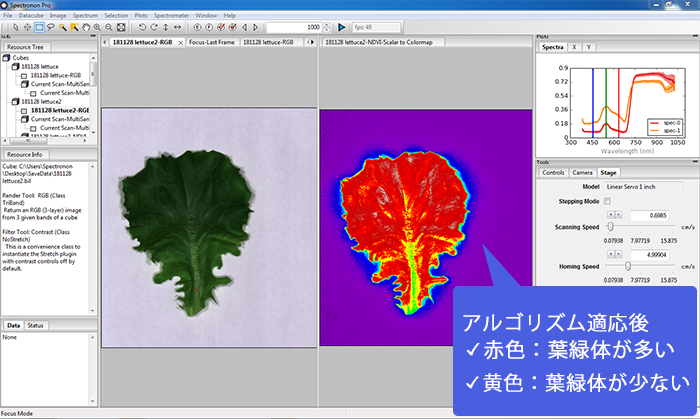

例えば、植物の活性度を判定するためのアルゴリズムを使うと、特殊な設定をする必要なく、クリックひとつで葉緑体の分布を確認できます。

こちらが、植物の活性度判定アルゴリズムを使用して確認したレタスの葉の葉緑体の分布データです。

赤い部分に葉緑体が多く分布している

左の画像がPikaで撮影したアルゴリズム適応前の画像で、右が適応後のものです。アルゴリズムの適用によって、葉緑体の分布が見えるようになりました。

赤い箇所は葉緑体が多く含まれている部分です。これに対し、茎は黄緑色に写っています。

このように、アルゴリズムを適応することで葉緑体の分布など、取得したいデータを確認することができます。

― 異物の判別に応用できる機能も

波長の情報を厳密に取得できるPikaは、色の識別や異物の判別といった用途でも活躍しています。

ソフトウェアを用いることで、分光データの分布を見ることができます。この機能によって、色の識別や異物の判別が可能になります。

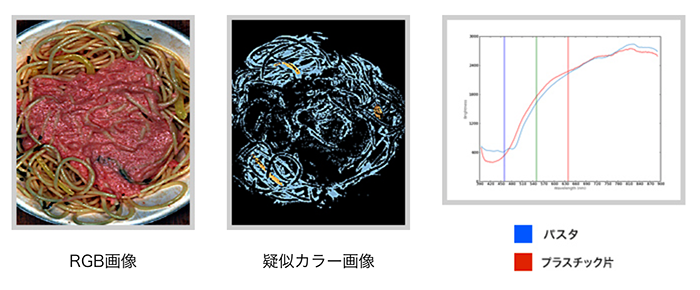

こちらをご覧ください。

肉眼では確認できないプラスチック片も検出

「疑似カラー画像」がPikaのソフトウェアで分光データの分布を確認した際の画像です。こちらでは、パスタに混入したプラスチック片を見分けることができます。

パスタとプラスチック片では、分光データが異なっています。そのため分光データの分布を見ることで異物(プラスチック片)を見分けることができます。

こうした機能は「似たような色を見分けたい」「物質を判別したい」といった場合に活用できます。

終わりに

Pikaは、軽量・小型・低価格という点を評価していただいておりますが、このようにデータを確認する際に便利なソフトウェアがあるという点も特徴です。

またPikaの製造・販売メーカー「RESONON(レゾノン)」は、精力的に活動しています。

2017年にはPikaの新モデル「Pika L」が発売され、こちらは販売開始以降、世界中で活用されています。

ハイパースペクトルカメラ Pika

- 高分解能

- 小型・軽量で持ち運びが容易

- CMOS採用

- バッテリー駆動可能

- インラインシステムに相性のいいラインスキャンタイプの分光カメラ

- 測定を充実させる豊富なアクセサリー

- カメラに可動部が無く堅牢

- 使いやすく多機能な専用ソフトウェア

RESONON社 のPIKAシリーズは、330nmから2500nmの波長範囲をカバーしているラインスキャン式のハイパースペクトルカメラです。 当社では早い段階からハイパースペクトルカメラを取り扱い始めましたが、Pikaの最新モデルはスペック・品質・価格いずれの面でもお客様に最も評価され、導入数が過去最多となりました。 ハイパースペクトルカメラをご検討の際にはまずPikaを候補としてご検討頂くことをお勧め致します。 RESONON(レゾノン)社は、高性能でコンパクトなハイパースペクトルカメ...

製品詳細関連コンテンツ

このカテゴリのコンテンツ

ハイパースペクトルカメラコース

スペクトルカメラ知識コンテンツ

スペクトルカメラ技術基礎

スペクトル解析

スペクトルカメラ論文

スペクトルカメラの選び方

スペクトルカメラのデモ

スペクトルカメラアプリケーション

- ハイパースペクトルカメラで樹脂や金属の劣化を読み解く新技術

- SDGsと光学機器・センサー

- ハイパースペクトルカメラ事例集

- 見えない異物を検出

- 人手不足の現状と次世代の省人化技術、ハイパースペクトルカメラの可能性

- ハイパースペクトルカメラによるカーボンニュートラル実現に向けた技術革新の効率化

- ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

- ハイパースペクトルカメラがもたらすDX

- 膜厚測定

- クロロフィル測定とは?

- 偽造防止印刷とは?

- 近赤外分光で繊維選別

- ハイパースペクトルカメラ事例|工業分野

- プラスチック資源循環促進法とは

- 近赤外分光でプラスティック選別

- 半導体・フィルムの膜厚測定

- マシンビジョンでの活用事例

- ハイパースペクトルカメラ事例|食品分野

- 食品産業業界の未来を考える

- 食品産業で活躍するIoTセンサー

- ハイパースペクトルカメラ事例|医療分野

- 医療分野での活用

- ハイパースペクトルカメラ事例|インフラ分野

- インフラ(コンクリート)の維持保全

- ハイパースペクトルカメラ事例|防衛・セキュリティー分野

- ハイパースペクトルカメラ事例|リモートセンシング

- ハイパースペクトルカメラ事例|農業分野

共通コンテンツ

工業分野

食品分野

製薬・医療分野

インフラ分野

防衛・セキュリティ

農業・リモートセンシング

注目の記事

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編