プラスチック資源循環促進法の基本&

排出・回収・リサイクルをわかりやすく解説

2022.04.28 | プラスチック, リサイクル, 近赤外分光

2022年4月1日から、プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が施行されました。

当記事では、前半で「法律の概要」を、後半で「排出・回収・リサイクルの詳細」を解説いたします。

- 【前半】プラスチック資源循環促進法の「基本」を解説

- 【後半】「排出・回収・リサイクル」を中心に詳細を解説

後半は、特に法律の対象となる「市区町村(自治体)」、「プラスチック製品の製造・販売業者」の皆様に向け、わかりやすく解説いたします。

また当法律によって、小規模事業者等を除く「ほとんどすべての事業者」の方に排出の抑制・再資源化が求められます。その点については、後半の「排出事業者による排出の抑制及び再資源化等」を解説にてお伝えします。

プラスチック資源循環促進法とは?基本を解説

まずはプラスチック資源循環促進法の「概要」をお伝えします。

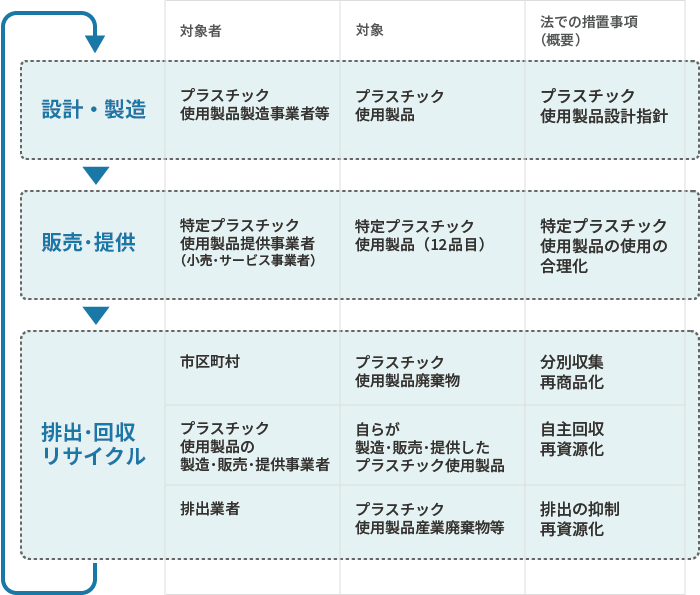

プラスチックの資源循環を目的としたこちらの法律では、事業者向けに次のような措置が取られています。

環境省「事業者・自治体の方へ」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

全体像が掴みにくく、一見、難解にも見えますが、

- 設計・製造

- 販売・提供

- 排出・回収・リサイクル

これら3つの軸を意識することで、ぐっとわかりやすくなります。

まずは「どんな法律か」を見ていきましょう。

\目視では不可能!?/

プラスチック判別が可能なカメラ

ハイパースペクトルカメラ Pika

リサイクル工程では欠かせないプラスチックの素材ごとの選別。

ハイパースペクトルカメラPikaで撮影すれば、目視やRGBカメラでは見分けがつかない透明なプラスチックでも素材の違いを判別します。

プラスチックと異物の選別だけでなく、透明で目視では見分けがつない「プラスチックの材質ごとの判別」がハイパースペクトルカメラでは可能になります。

どんな法律?

プラスチック資源循環促進法は、プラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進することで、生活環境の保全と、経済の発展に寄与することを目的とした法律です。

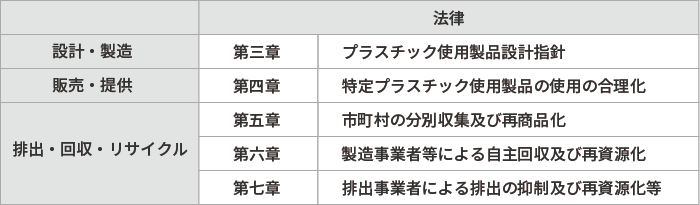

全九章と附則で構成されています。

(附則とは、法令における付随的な必要事項を定める部分を指します。簡単にいうと、法令の本体となる「本則」に付随する必要事項が「附則」です。)

- 第一章 総則

- 第二章 基本方針等

- 第三章 プラスチック使用製品設計指針

- 第四章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

- 第五章 市町村の分別収集及び再商品化

- 第六章 製造事業者等による自主回収及び再資源化

- 第七章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

- 第八章 雑則

- 第九章 罰則

- 附則

参考:環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(最終閲覧日:2022年4月25日)

章題を見ると(総則などを除けば)、先ほどの「設計・製造」から「販売・提供」、そして「排出・回収・リサイクル」に分けられることがわかります。

環境省「事業者・自治体の方へ」と「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

こちらを見れば、プラスチック資源循環促進法の概要が掴みやすいかと思います。

つまりプラスチック資源循環促進法は、プラスチックを使用した「製品の設計」から「プラスチック廃棄物の処理」までの一連のプロセスを通じて「3R+Renewable」を促進するための措置を講じる法律だということがわかります。

3R+Renewableとは?

- リデュース(Reduce):物を大切に使い、ごみを減らす

- リユース(Reuse):使える物は、繰り返し使う

- リサイクル(Recycle):ごみを資源として再び利用する

- リニューアブル(Renewable):再生可能なものを使う

参考:環境省「3R推進キャンペーンを実施しています」

対象となる製品は?

基本的には「プララスチックが使用されている製品」がすべて対象になります。

また法律には「未使用」のプラスチックだけでなく「使用済み」のプラスチック製品や、その「廃棄物」なども含めて、以下のように定義されています。

- プラスチック

使用製品 - ・プラスチックを使っている製品

- 使用済プラスチック

使用製品 - ・使用された「プラスチック使用製品」

・使用されないまま収集・廃棄された「プラスチック使用製品」

・放射性物質によって汚染されていないもの - プラスチック

使用製品廃棄物 - ・「使用済プラスチック使用製品」が廃棄物となったもの

(廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第二条第一項に規定されています。) - プラスチック

副産物 - ・事業活動(製品の製造、加工、修理又は販売その他)に伴って、副次的に得られるプラスチック

・放射性物質によって汚染されていないもの

特に「ワンウェイプラスチック」の使用については合理化が求められます。

ワンウェイとは、通常一度使用した後にその役目を終えることを指します[1]。

つまりワンウェイプラスチックとは「使い捨てのプラスチック製品」で、一度の使用で廃棄されるプラスチックを指します。

ワンウェイプラスチックには、例えばストローやスプーン、フォークなどが含まれます。

そのため飲食店等のサービス事業者など、ワンウェイプラスチックを無償提供する事業者には勧告・公表・命令が実施されます。

[1]参考:環境省「プラスチック資源循環戦略」(最終閲覧日:2022年4月25日)

誰が対象?

製品の「設計・製造」を行う事業者をはじめ、小売・サービス事業者などの「販売・提供」を行う事業者や、プラスチックの「排出・回収・リサイクル」に関わる自治体や事業者が対象になります。

もちろん、リサイクル等においては、プラスチックを使用する消費者の協力も欠かせません。

背景は?

世界的な環境問題や、諸外国の廃棄物輸入規制強化等を受けて、国内でもプラスチックの資源循環を促進する重要性が高まりました。

このため、日本でも包括的に資源循環体制を強化する必要がありました。

また、プラスチック資源循環促進法を制定するまでに発表された「プラスチック資源循環戦略」によると、以下の点も背景として含まれまると考えられます。

- 「1人当たりのワンウェイ容器包装廃棄量」が世界で2番目に多い

- 廃プラスチック有効利用率の低さ

- アジア各国による輸入規制の拡大

プラスチック資源循環促進法には「容器包装プラスチック」も含まれますが、これは「一人当たりのワンウェイ容器包装廃棄量」が世界で2番目に多いという指摘がある点と関連すると思われます。

また廃プラスチックの有効利用については、同戦略のマイルストーン(プラスチック資源循環戦略(概要))にて「2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、有効利用」する旨が打ち出されています。

排出・回収・リサイクル

ここからはプラスチック資源循環促進法における、プラスチックの「排出・回収・リサイクル」を具体的に見ていきます。

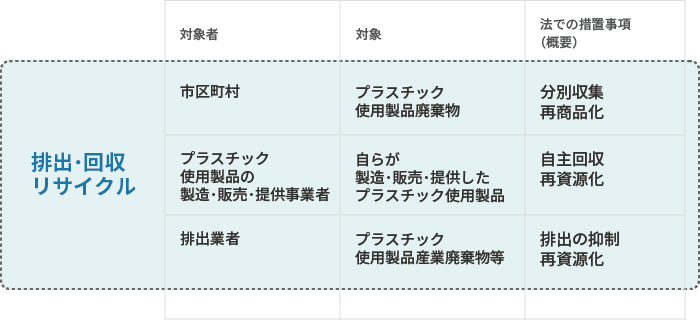

環境省「事業者・自治体の方へ」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

プラスチック資源循環促進法の内容に従い、

- 市町村の分別収集及び再商品化(対象の方:市区町村)

- 製造事業者等による自主回収及び再資源化(対象の方:製造事業者)

- 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等(対象の方:ほとんどすべての事業者が該当)

の3つに分けて、個別に解説していきます。

「市町村の分別収集及び再商品化」を解説

こちらでは、プラスチック資源循環促進法の「第五章 市町村の分別収集及び再商品化」に関わりのある内容を解説します。

第五章は、市区町村(自治体)の方に向けた内容です。

しかし市区町村は、国の認定を受けた場合に「プラスチックの分別」や「再商品化」を「事業者」に委託することができます。

このため、自治体の方だけではなく、事業者の方にとっても関わりのある内容です。

\高速かつ高性能で高効率!/

自治体でのリサイクルを解決

ハイパースペクトルカメラ HySpex Baldur

リサイクル工場で流れる膨大な量のプラスチックを素材ごとに正確に選別するためには、高分解能の性能と高速対応を兼ね備えたカメラが必要です。

ハイパースペクトルカメラは目視やRGBカメラでは見分けがつかない透明なプラスチックでも素材の違いを判別します。

産業向けに開発された高性能・高速対応が可能なハイパースペクトルカメラHySpex Baldurは、異なる素材のプラスチックのリアルタイム判別に最適です。

リサイクル工場でのプラスチックの選別工程で活躍します。

法律・制度の概要

市町村は、分別収集において「プラスチックの分別の基準」を定め、それを周知させ、適正な分別と排出を促進するために必要な措置を取らなければなりません。

つまり市区町村は計画を立て、プラスチックの「分別収集後」と「再商品化」を担います。

とはいえ、具体的には何をどうするのでしょうか?

分別収集後の「プラスチック使用製品廃棄物」の扱いはどうなるのでしょうか?

分別収集後「プラスチック使用製品廃棄物」の「再商品化」には2つのやり方があります。

再商品化の方法

- 「指定法人」に委託する

- 「再商品化実施者」と連携して再商品化を行う

後者(2の方法)には、国の認定が必要です。そして「事業者の方にも関係のある内容」です。

それでは順に見ていきましょう。

「指定法人」に委託する

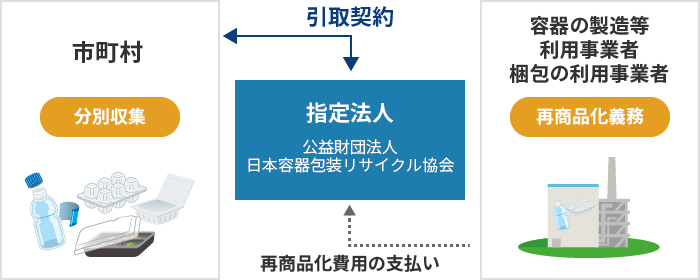

プラスチック資源循環促進法の施行によって、市町村は分別収集物の再商品化を指定法人に委託することができるようになります。

指定法人とは、法的には「容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人」を意味し、具体的には「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」を指します。

言い換えるなら、法律の施行によって、市町村と「日本容器包装リサイクル協会」が連携し「容リ法ルートを活用した再商品化」が可能になります。

では「容リ法ルートを活用した再商品化」とは何を指すのでしょうか?

容器包装リサイクル法(容リ法)って?

容器包装リサイクル法は、リサイクルの促進等により廃棄物の減量化・資源の有効利用を図る法律で、ごみとして排出される、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)の再商品化を促進します。容器包装は、プラスチックに限らず、お菓子の紙箱やガラスびんなども対象です。

なお、環境省のWebサイトでは「容リ法の対象となる容器包装とリサイクル製品の例」として「プラスチック」では、画像の内容が挙げられています。

環境省「容器包装リサイクル法とは」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

さて、指定法人とは「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」です。

つまり「容リ法ルートでの再商品化」とは、平たく言えば、市町村が「日本容器包装リサイクル協会」と引取契約を結び、分別収集物を委託することを指します。

環境省「指定法人とは」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

なお、再商品化のための費用は「容器の製造等・利用事業者」や「梱包の利用事業者」によって支払われます。

そもそも、容器包装リサイクル法では、特定事業者(「容器の製造等・利用事業者」や「梱包の利用事業者」です)に再商品化義務が課されていますが、再商品化が難しい場合、「指定法人に委託して再商品化する」ことで、義務を履行できます。

平たく言えば「指定法人に再商品化費用を支払うことで、再商品化の義務を果たせる」ということです。

「再商品化実施者」と連携して再商品化を行う

ここからは、自治体の方だけでなく、プラスチックの分別や再商品化を行う、事業者の方にも関係のある内容です。

さて、市区町村の「分別収集物の再商品化」には2つの方法がありました。

第一に「日本容器包装リサイクル協会」へと委託するやり方です。

第二に「市区町村と事業者が連携」するやり方です。

まずは、こちらの流れを解説します。

再商品化の実施までの流れ

- 市町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成する。

- 主務大臣(経産大臣、環境大臣)に認定を受ける。

- 国に認定された場合、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が実施できる。

このように市区町村は、国の認定を受けることで、事業者に再商品化を委託できます。

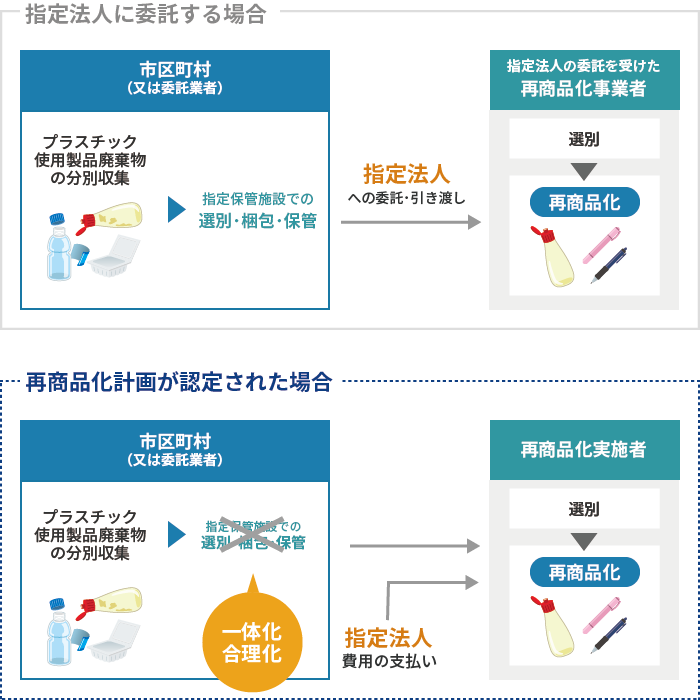

では「指定法人に委託する場合」と「再商品化計画が認定された場合」は、どの点が異なるのでしょうか?

こちらの画像にて、双方の違いを比較しております。

環境省「市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化」の内容を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

ポイントは、「再商品化計画が認定された場合」は「選別・梱包・保管」のプロセスを一体化・合理化できるという点です。

- 指定法人に委託する場合:選別・梱包・保管が「必要」

- 再商品化計画が認定された場合:選別・梱包・保管を「一体化・合理化できる」

流れ(再商品化計画が認定された場合)

- 市区町村(もしくは委託業者)がプラスチック使用製品廃棄物の分別収集を行い、収集物を一体化・合理化する。

- 認定計画に記載された「再商品化実施者」に、選別・再商品化を委託する。

なお、再商品化実施者による「再商品化費用」のうち、プラスチック容器梱包廃棄物(容リ法の分別基準適合物とみなす[法第三十五条])の再商品化費用は、指定法人から支払われます。

再資源化に関わる「プラスチック選別技術」

プラスチックの再資源化(リサイクル)工程では、プラスチックと異物を選別する必要があります。

加えて「異物」だけでなく、「プラスチックそれ自体の選別」も必要です。

ポイント

従来、プラスチックの選別には大掛かりな機器が必要でしたが「近赤外分光法」という、産業業界で広く普及した技術を使うことによって「小型な機器」で「素早く」プラスチックの材質を見分けられます。

詳しくは、こちらの記事で解説しているため、ご参照ください。

「製造事業者等による自主回収及び再資源化」を解説

こちらは「第六章 製造事業者等による自主回収及び再資源化」に記載された内容です。

「プラスチック使用製品の販売製造・販売・提供事業者」の皆様が対象です。

法律の概要

端的に言えば、次のような内容です。

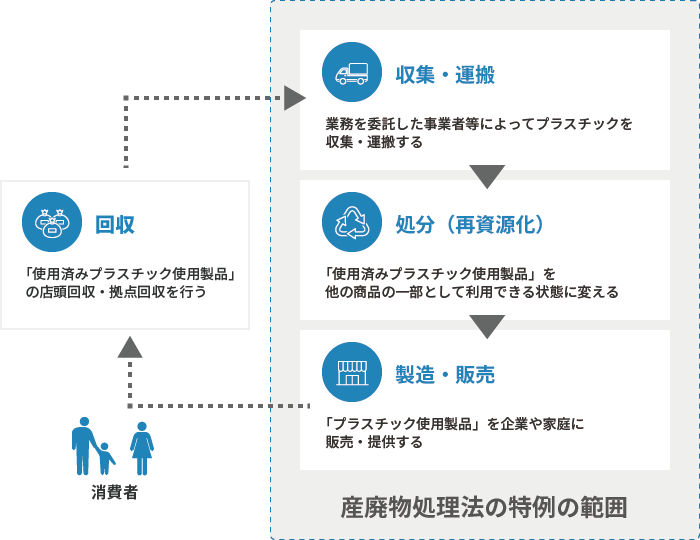

プラスチック資源循環促進法が施行されると、

- 製造・販売事業者等は「自主回収・再資源化事業の実施に関する計画」を作成し、主務大臣(経産大臣、環境大臣)の認定を申請できる。

- 国の認定を受けた場合「廃棄物処理法の業許可」が不要になる。

これらが可能になります。

つまりプラスック資源循環促進法の施行以降、国の認定を受ければ、廃棄物処理法の業許可がなくても「使用済プラスチック使用製品」の自主回収・再資源化事業を行えます。

再資源化とは?

プラスチック資源循環促進法における「再資源化」とは、法的には次のように規定されています。

この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(次項及び 第四条第三項において「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」より引用(最終閲覧日:2022年4月25日)

簡単に言うと、「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品等を「別の商品の一部として利用できる状態にすること」を指します。

自主回収・再資源化の流れ

では、どのような流れで自主回収や再資源化が行われるのでしょうか。

こちらがその概要です。

環境省「製造・販売事業者等による自主回収・再資源化」を参考に作成(最終閲覧日:2022年4月25日)

事業者によって、自主回収・再資源化されることで、新たに製造・販売された「プラスチック使用製品」が再び消費者の元に届きます。

それらはやがて「使用済みプラスチック使用製品」となり、再び回収され、再資源化されます。

このような自主回収・再資源化によって、資源の循環が促進されます。

「排出事業者による排出の抑制及び再資源化等」を解説

こちらは「第七章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等」に記載された内容です。

「プラスチック使用製品の販売製造・販売・提供事業者」の皆様が対象です。

概要

そもそも「第七章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等」には、次の2つのことが書かれています。

- 排出事業者が取り組むべき排出の抑制・再資源化等

- 再資源化事業計画の認定

簡略化してお伝えすると「排出事業者の方は排出の抑制と再資源化に取り組まなければならない」という話と「国の認定を受けることで廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても再資源化できる」という話です。

1がややこしい上に「多くの事業者が対象」となるため、注意が必要です。

「多くの事業者」とは、産業廃棄物業者だけでなく、事務所、工場、店舗等で事業を行う方も含まれます。

しかも「何をすればいいか?」というあたりもややこしいです。

そのため、まずは1の「排出事業者が取り組むべき排出の抑制・再資源化等」に関して、概要をお伝えします。

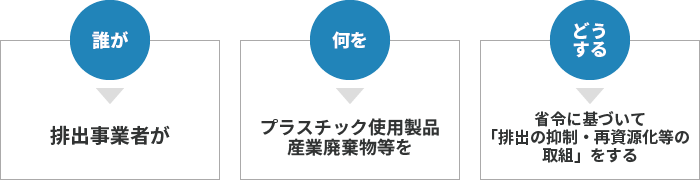

「排出事業者が取り組むべき排出の抑制・再資源化等」の概要

こちら、簡略化して骨子を残すと、以下のように整理できます。

こちらを見れば、3つのことが問題になるとわかります。

つまり、

- 「排出事業者」って誰のこと?(誰が)

- 「プラスチック使用製品産業廃棄物等」って具体的に何?(何を)

- 省令に基づく「排出の抑制・再資源化等の取組」とは?(どうする)

それでは順に見ていきましょう。

「排出事業者」って誰のこと?

まずは「誰が法律の対象になるか」を見ていきましょう。

結論を言います。

小規模企業者等を除く、すべての排出事業者が対象です。

「小規模企業者等」とは?

- 従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等

- 従業員の数が5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等

環境省「排出事業者による排出の抑制・再資源化等」より引用(最終閲覧日:2022年4月25日)

言い換えるなら、上記の「小規模企業者等」に該当する方を除いた事業者が、こちらの法律に該当します。

一見プラスチックとは縁がなさそうな事業を行っている方も、無関係ではありません。

例えば「オフィス用品」。

ボールペンやクリアファイルをはじめとするオフィス用品はプラスチックでできています。

ボールペンやクリアファイルは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」に該当します。

そのため「排出の抑制・再資源化等の取り組み」が求められます。

では、対象となる「プラスチック使用製品産業廃棄物等」とは具体的に何を指すのでしょうか?

「プラスチック使用製品産業廃棄物等」って具体的に何?

「プラスチック使用製品産業廃棄物等」は、正確には下記の内容を指します。

プラスチック使用製品産業廃棄物等とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された産業廃棄物に該当するもの又はプラスチック副産物(製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック)を指します。

環境省「排出事業者による排出の抑制・再資源化等」より引用(最終閲覧日:2022年4月25日)

わかりづらいので分解します。

つまり「プラスチック使用製品産業廃棄物等」とは、

- プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された産業廃棄物に該当するもの

- プラスチック副産物

こちらの2つに該当するものです。

後者の「プラスチック副産物」は生産や販売活動に伴って副次的に得られるプラスチックです。

前者の「プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された産業廃棄物に該当するもの」が、ややこしいため解説します。

こちらの内容の冒頭で「プラスチック使用製品廃棄物のうち」という記載があります。

では、そもそも「プラスチック使用製品廃棄物」とは、何を指すのでしょうか?

「プラスチック使用製品廃棄物」については、法律にて以下のように定義されています。

- プラスチック

使用製品 - ・プラスチックを使っている製品

- 使用済プラスチック

使用製品 - ・使用された「プラスチック使用製品」

・使用されないまま収集・廃棄された「プラスチック使用製品」

・放射性物質によって汚染されていないもの - プラスチック

使用製品廃棄物 - ・「使用済プラスチック使用製品」が廃棄物となったもの

(廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第二条第一項に規定されています。) - プラスチック

副産物 - ・事業活動(製品の製造、加工、修理又は販売その他)に伴って、副次的に得られるプラスチック

・放射性物質によって汚染されていないもの

順を追ってみるとわかります。

「プラスチック使用製品」が、使用や収集等されると「使用済プラスチック使用製品」となり、これが廃棄物になると「プラスチック使用製品廃棄物」になります。

こちらの「プラスチック使用製品廃棄物」うち「産業廃棄物」に該当するものが「プラスチック使用製品産業廃棄物等」にあたります。

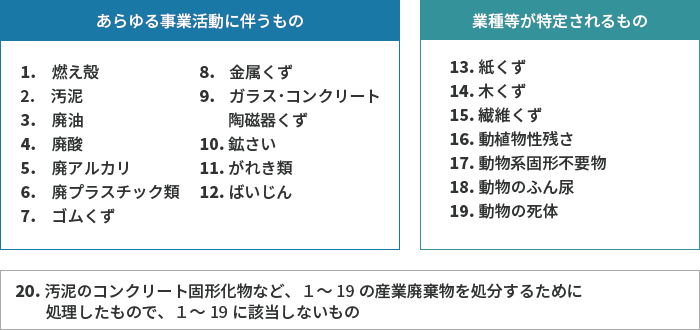

では、産業廃棄物とは何かというと、下記の20種類に当たります。

平たく言えば、この20種類のうち「プラスチック使用製品」に該当すれば、これが廃棄される際に、対処が必要になるということです。

上述の通り、オフィスで使われるペン等も該当するため、対象の企業等には対処が求められます。

では、具体的に何をすればよいのでしょうか?

それが、命令に基づく「排出の抑制・再資源化等の取り組み」です。

省令に基づく「排出の抑制・再資源化等の取組」とは?

そもそも「省令」とは何でしょうか?

省令とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令[2]を指します。

[2]引用:コトバンク「省令」(最終閲覧日:2022年4月25日)

では、何の省令に基づいて「排出の抑制・再資源化等の取組」を行えば良いのでしょうか?

それが「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」です。

(少し長いので、環境省のWebページでは「排出事業者の判断基準省令」と要約されています。)

こちら、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者が、排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置について、判断の基準となるべき事項等が定められています。

詳細は環境省の報道発表資料の「別紙7 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」をご覧ください。

「排出事業者の判断基準省令」の内容を、一部、内容を簡易に要約します。

- 適切に分別する

- 再資源化をする

- 再資源化ができないものは、熱回収をする

といった排出の抑制に関わる内容や、

- 製造・加工・修理過程で原材料の合理化を行う

- 端材の発生の抑制

- 流通・販売の過程で梱包材は簡素な包装を推進する

- 事業活動での使用は長期間の使用・過剰な使用の抑制・工夫された製品を使用(合理化)

プラスチック関連の原材料と梱包材については、抑制したり、簡素化したり、合理化したりします。

また事業活動における「プラスチック使用製品」の使用についても、長期間の使用や、過剰な使用の抑制、工夫された製品を使用するといった合理化の内容が記載されています。

こうした「排出事業者の判断基準省令」に基づいて、企業で排出の抑制・再資源化に取り組む必要があります。

他方で「多量排出事業者」については、

- プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を定める

- 目標を達成するための取組を計画的に行う

こちらが求められます。

「多量排出事業者」とは?

前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者

環境省「排出事業者による排出の抑制・再資源化等」より引用(最終閲覧日:2022年4月25日)

この取り組みが著しく不十分な場合は、主務大臣より、勧告や公表、命令が行われますので、ご注意ください。

まとめ

- 市町村の分別収集及び再商品化

- 製造事業者等による自主回収及び再資源化

- 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

こちら3つに焦点を当て、それぞれ解説してまいりました。

プラスチックの再資源化(リサイクル)に興味をお持ちの方へ

プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)の施行により、プラスチックの再資源化がますます推進されていくでしょう。

弊社(ケイエルブイ株式会社)は最先端の光学機器を扱う専門商社として「プラスチックの再資源化」にまつわる技術的な情報をわかりやすくご紹介しております。

また、こちらの記事では、ポリエステルやポリプロピレンなど「材質」の異なるプラスチックの選別技術について解説しています。

大掛かりな機器を使うことなく、小さな機器で即座にプラスチックの材質を見分けることができる技術です。

アプリケーション別まとめ「異物混入」では「ライン上でプラスチックを選別したい」、「合成繊維・天然繊維を判別したい」といった具体的なニーズに応える技術・製品について解説しています。

プラスチックの再資源化に関わるご相談もお待ちしております。

お気軽にご相談ください。

関連製品情報

ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロンなど、プラスチックの材質を判別できる製品をご紹介します。

超小型 近赤外分光センサモジュール

プラスチックの分析、判別にご活用いただける、手のひらサイズの小型センサーです。プラスチックの判別用途で、実際の製品に組み込まれています。

簡単かつ素早い測定が可能な、実用的なセンサーです。

ハイパースペクトルカメラ Pika

産業・工業分野をはじめ、幅広い分野で活用されている特殊カメラです。撮影とデータ分析によって「プラスチックの判別」ができます。

工場等でインラインの使用、研究室での分析等、幅広い用途でお使いいただけます。

関連コンテンツ

このカテゴリのコンテンツ

ハイパースペクトルカメラコース

スペクトルカメラ知識コンテンツ

スペクトルカメラ技術基礎

スペクトル解析

スペクトルカメラ論文

スペクトルカメラの選び方

スペクトルカメラのデモ

スペクトルカメラアプリケーション

- ハイパースペクトルカメラで樹脂や金属の劣化を読み解く新技術

- SDGsと光学機器・センサー

- ハイパースペクトルカメラ事例集

- 見えない異物を検出

- 人手不足の現状と次世代の省人化技術、ハイパースペクトルカメラの可能性

- ハイパースペクトルカメラによるカーボンニュートラル実現に向けた技術革新の効率化

- ハイパースペクトルカメラで加速する脱プラスチック

- ハイパースペクトルカメラがもたらすDX

- 膜厚測定

- クロロフィル測定とは?

- 偽造防止印刷とは?

- 近赤外分光で繊維選別

- ハイパースペクトルカメラ事例|工業分野

- プラスチック資源循環促進法とは

- 近赤外分光でプラスティック選別

- 半導体・フィルムの膜厚測定

- マシンビジョンでの活用事例

- ハイパースペクトルカメラ事例|食品分野

- 食品産業業界の未来を考える

- 食品産業で活躍するIoTセンサー

- ハイパースペクトルカメラ事例|医療分野

- 医療分野での活用

- ハイパースペクトルカメラ事例|インフラ分野

- インフラ(コンクリート)の維持保全

- ハイパースペクトルカメラ事例|防衛・セキュリティー分野

- ハイパースペクトルカメラ事例|リモートセンシング

- ハイパースペクトルカメラ事例|農業分野

共通コンテンツ

工業分野

食品分野

製薬・医療分野

インフラ分野

防衛・セキュリティ

農業・リモートセンシング

注目の記事

機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析

「プラスチックの選別」に革新!

近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献

ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?

【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!

種まき編