京都大学 生命科学研究科 生体制御学 准教授 寺井 健太 様

京都大学 医学研究科 大学院(D4)渡部 哲也 様

03-3258-1238

お問い合わせ「独自技術により蛍光パターンが埋め込まれたスライドガラスとソフトウェアを用いて蛍光システムのキャリブレーションをモニタリングする」というArgolight社のソリューションは、その独自性から似たようなアイテムは過去に無く、カタログの情報だけではなかなかイメージがつかみづらいかもしれません。

今回は京都大学 生命科学研究科 生体制御学の寺井先生、渡部様にご協力頂き、アルゴスライドの実際の使用感についてお話を伺いました。

京都大学 生命科学研究科 生体制御学 准教授 寺井 健太 様

京都大学 医学研究科 大学院(D4)渡部 哲也 様

| ご所属 | 京都大学大学院 生命科学研究科・生体制御学/医学研究科・病態生物医学 松田研究室 |

|---|---|

| 研究テーマ | 蛍光生体イメージングの技術で「誰も見たことがない現象を発見」し、システム生物学の手法を使って「さまざまな病態の理解」を目指す。 |

| 研究室WEBサイト | http://www.fret.lif.kyoto-u.ac.jp |

| 研究施設 | 京都大学 大学院 生命科学研究科 生命動態 共用研究施設 https://www.lif.kyoto-u.ac.jp/dynamiclivingsystems/ |

寺井様:私たち松田研究室では「顕微鏡を使った蛍光生体イメージング」を行っています。

蛍光タンパクは、ある種のタンパク質をラベリングして、それが動いているかどうかを見るために1990年後半から使われてきたものですが、 2000年頃からFRET(Fluorescence Resonance Energy Transfer:蛍光共鳴エネルギー移動)が現れ、分子の相互作用を検出できるようになりました。

がん遺伝子の研究から始まった松田研究室では、2001年に世界初のがん遺伝子の活性を可視化する蛍光バイオセンサーRaichuを開発して以降、2010年くらいまでに数十種類の蛍光バイオセンサーを作成しました。

さらにそれらのバイオセンサーを発現するトランスジェニックマウスを作製して、 生きた個体で分子活性をリアルタイムに観察する系を世界に先駆けて樹立、この技術で誰も見たことがない現象の発見とその理解を目指しています。

バイオセンサーを発現するトランスジェニックマウスは二光子顕微鏡で観察しているので、「顕微鏡」は私たちの研究では非常に大きく関わっています。

はい。松田研究室では顕微鏡に関わる概念も含めて勉強し、使えるようになることが教育課程に入っています。 800ページ位もある分厚い顕微鏡に関わる教科書があてがわれて、これを研究室のメンバーみんなで熟読して、波長、光子、波の概念、収差やN.A.等の顕微鏡に関わる概念、共焦点や画像解析の手法なども全部修得することが研究室のカリキュラムに入っているんです。

寺井様:最も典型的な課題は、「共焦点のフラットネス」です。

不定形な細胞を観察している限り、同一平面をちゃんと出しているかどうか、ということを認識するのは難しいだろうという事です。細胞は不定形で、定型なものを観察したことが無い故に、どのくらいの同一平面を出せているのか判らなかったという典型例ですね。

あとは今でも解決でいていないのは「収差」です。

原因は「球面収差」もしくは「レーザーの照射ムラ」など幾つかあって特定できていないのですが、

「励起光が均一に照射されていない」ということを「定量的に」示したい、このことを何とかしたかったのです。

寺井様:同研究室の松田教授がどこかの学会で聞きつけてきました(笑)。それで、松田先生から

「これ(アルゴスライド)を試してみないか?」

というところからアルゴスライドの存在を知ったのです。

松田先生も研究室のメンバーもそうなんですけど、“新しいものは取りあえず飛びつこう”と。

松田先生のポリシーとして“最新鋭の機械を使って最新鋭の研究が出来る”ということは、それなりのリスクを負わないといけないんだよ。最新鋭の機器をまずは使ってみる、そして、価値あるものか、使えないものか、あるいは課題があるものかを判断をする”ということも我々の仕事である”というものがあります。

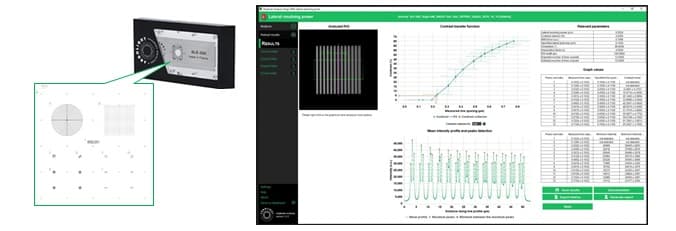

「アルゴスライド」は、蛍光イメージングシステムの精度・品質を管理し、継続的にモニタリングする方法としてフランスのArgolight社が提供している品質管理ツールです。

使い方は簡単で、Argolight社の独自技術による蛍光パターンが埋め込まれたスライドを蛍光顕微鏡の試料台に設置して撮影することで即校正を開始できます。撮影した蛍光パターンは、専用ソフトウェア「Daybook」で解析することにより、蛍光パターンの画像分析や、結果の継続的なモニタリングを行うことが可能です。

アルゴスライドは冷蔵保存不要で、数年間繰り返し用いることができ、安定した蛍光を維持します。

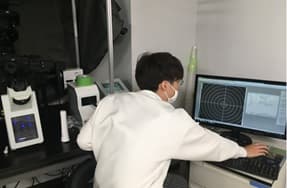

渡部様:今回、簡単なスライドを用意してきましたのでご覧ください。アルゴスライドを使ってみて、もう少しこうだったらいいな、という点をお話させて頂きます。

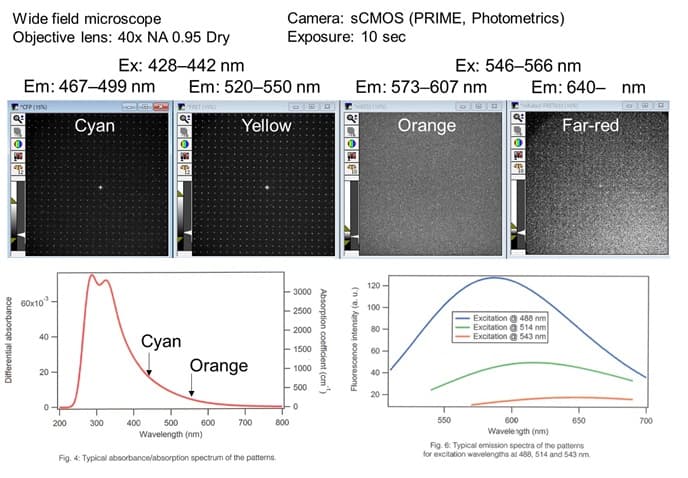

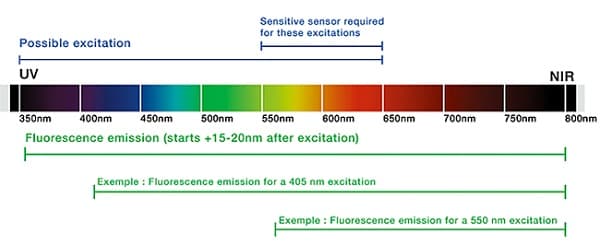

長波長領域での使用は難しいのかなと感じています。私は「FRETバイオセンサー」でレシオイメージングを研究していて、CyanとYellowなど2色の蛍光を見て、その蛍光強度比から分子の活性状態を類推するということを行っています。

従来は、Cyan、Yellowなど短波長領域のものが主でしたが、最近では私が開発したOrange、Far-redといった、従来よりも長波長のものも使っています。長波長域の各チャネルで蛍光強度の平坦性が両者で異なると、視野内で蛍光強度比が違ってしまいます。これを補正したいと思っていました。

ですが、Orange (Ex: 546-566 nm, Em: 573-607 nm)では励起光の光量を最大にして10秒露光しても全く見えなくて…。同じ励起でFar-redでも観察しましたが、かすかに見える程度…。

波長による明るさの違い

松田研究室よりご提供資料

やりたかった「Orange-Far-red領域の補正」というが難しいと感じました。アルゴスライドの説明書を見ると、Orangeは吸収も弱いし、出てくるEmission、量子収率も小さいのかなと思いましたが、将来的な解決は望めるのでしょうか。

渡部様:Orange-Far-red領域において十分なS/Nをもって撮影するには、恐らく3倍の明るさでは難しいのではないかなと思っていますので、今後も開発よろしくお願いします。

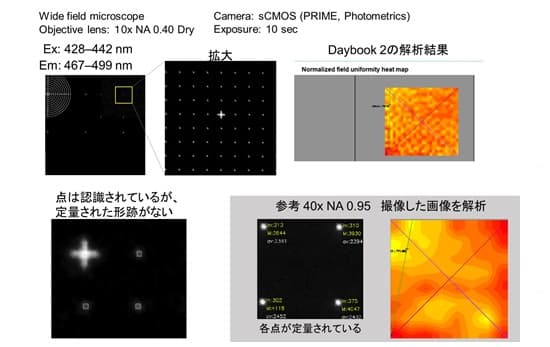

渡部様:次に低倍率で撮影した画像についてご覧ください。

これは10倍のレンズでアルゴスライドの「ARGO-HM」を撮った所です。

倍率によるデータ表示の違い

松田研究室よりご提供資料

低倍率での画像の定量は出来ていないのではと感じています。

拡大すると十字があってfield of uniformityが取れているんですが、解析ソフトウェアで見てみると、全然解析出来ていないような結果が出ています。正しくは40倍のようにMAX,Min,Mean等が数字として出てくると思うんですが、10倍には出てこなくて…。ちゃんとこの(リング)位置は特定出来ているのに明るさを定量していないというのはどうしてかなと。

出力されたファイルでは、各点のX,Y座標と明るさの情報は取得できているので、ソフトウェア上の表示する機能が正しくないのかな、と。

渡部様:はい、そうですね。定量されたその数字は見たことがあるのでそこの処理なのかアルゴリズムのところなのかわからないですけど、データは取っています。右下みたいのなものがいつもでるので右上みたいな変なパターンは解析出来ていないだろうなと…。

何らかの数字は出していると思うんですけど、CSVの値から出したのがこの解析結果なのか、ちょっと自信が無くて使えないなって思ってます。

渡部様:平坦性が定量的に比較できるのが凄くありがたいと思いました。

私がやっていて意外だったのは、60倍のNA1.35オイルが私たちの研究室で一番いいレンズだと思って使っていたのですが、平坦性を見たらかなり悪かったんですね。40倍のNA0.95ドライとか40倍のNA1.4オイルとかと比べても圧倒的に平坦性が悪いということが定量的に出せました。

今までは「何となく暗いな」と思っていたのが、「定量的にこれくらい暗いんだ」ということ示すことができたので、それが良かったと思っています。

「ARGO-HM」を顕微鏡ステージに設置

今まではどうやって平坦性を確認してきたかというと、fluorescein(フルオレセイン:蛍光色素の一種)等を溶かした液を観察していました。ただ、この方法だと焦点面以外からの蛍光も強く検出されてしまうため、平坦性を確認するには不十分だと感じていました。

それがアルゴスライドだと焦点面以外からの蛍光が入ることはないため良いと思っています。

はい。正確に平坦性が分かると。

寺井様:私個人はあると思っています。

私たちの研究では「レシオイメージング」を行っているわけですが、例えば、GFP、YFPの2つのチャネルの比を取って見たときに、平坦性がその2つで違うと画面の左側で比が小さくて、右側で大きいということが実際に起きています。(それはそんなに大きな差ではないので)はっきりシグナルが変化するときはいいんですけど、僅かしか変化しないようなものを検出する場合にはその「平坦性の差」がより効いてくるんです。

今までは “はっきり変化するものしか出来なかった。”

でもこれからは

“僅かな変化も自信をもって追えるようになるんじゃないか”と思っています。

私たちが実験をやっている時に“自信をもって言える”というのはすごい大事なんですよ。

営業が「自信を持ってお勧め出来ます。お勧めできる自信の根拠はこういうものです。」というふうに示されると、買う側も好意的に見ることができます。同様に、「正誤をちゃんと調べて、こういう可能性は排除してます。」とすると、自信を持って話すことができる。「ただ単に自分で自信を持てば…」ということではなくて、いわゆる僕らサイエンティストたちは、実験に基づいて、結果に基づいて、自信を持って言えることは、プライスレスに近い大きな価値になります。

寺井様:個人的にはPSFが測れるものが欲しいです。

寺井様:そうですね、ビースは5~6 μm、もしくは800~900 nmのような表現で書かれていて、“実測値でちょうど800 nmです”とは書かれていないので、大きさを測るとは言ってもざっくり出すような感じです。

特に二光子顕微鏡や共焦点顕微鏡に関しては、もし自分達の手でPSFをラボで測れるようになったら、PSFがぼやけてきたとか軸がずれてきているということにも気付けるようになるので有難いですね。

ユーザーインタビューにご協力頂きました京都大学大学院 生命科学研究科・生体制御学/医学研究科・病態生物医学 松田研究室でご使用頂いているArgolight社の蛍光顕微鏡の品質管理ツールの関連情報を掲載しております。

蛍光顕微鏡の革新的な蛍光イメージングシステムの性能の評価、追跡用に特別に設計された品質管理スライド「アルゴスライド」に埋め込まれた蛍光パターンをチェックすることで、蛍光顕微鏡の分光応答性、均一性測定、視野の歪み、分解能などを確認することができます。

蛍光パターン詳細や、ソフトウエアで分析可能なパラメータについてご紹介。

蛍光顕微鏡の品質管理において革新的なツール「品質管理スライド」を提供しているArgolight社は、蛍光顕微鏡の校正基準(ISO)策定メンバーとして参加しているメーカーです。Argolight社が提供するソリューション、ISO策定の関連情報詳細はこちらをご覧ください。

関連情報詳細Argolight社の品質管理スライドは国内外の様々な研究機関でご使用頂いており、研究論文が掲載されております。

Publication 一覧はこちら